地域に役立って儲ける地域密着工務店、リフォーム店には、「在り方」と「やり方」の柱が欠かせません。今回は在り方を反映させて、どう儲けていくか、利益を残していくかの「やり方」について勘くんが先輩に話を聞いています

【未来の数字づくり】

在り方は、経営理念。やり方は、利益構造。この2つが両輪として動いていかないと上手くいきません

経営の柱になるのですね、柱がなければ流されるだけですね、(;´д`)トホホ。どこからはじめれば・・・

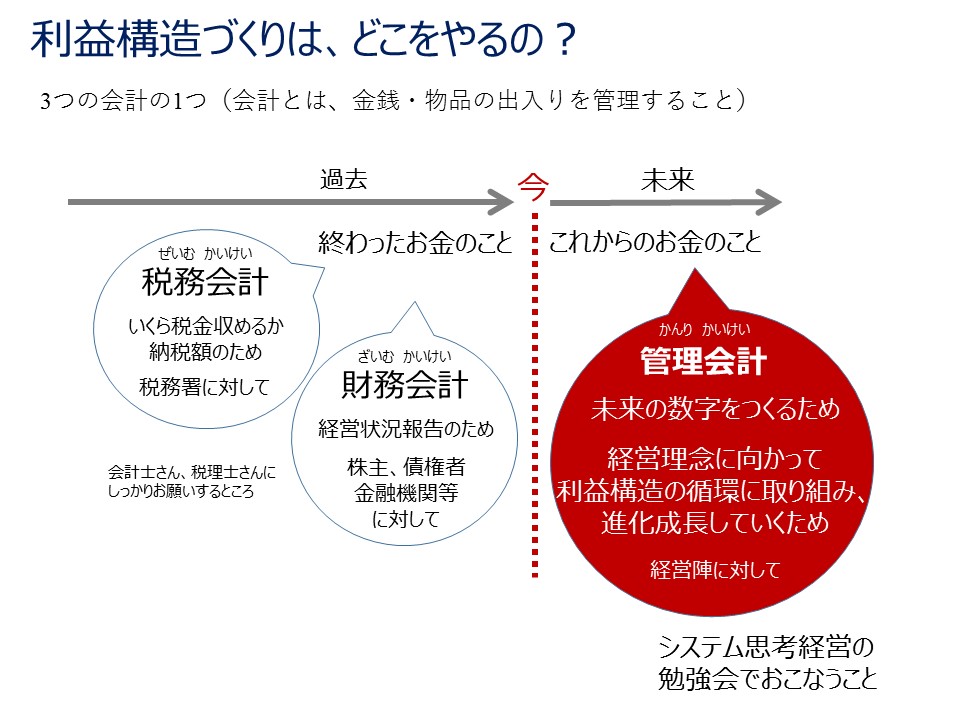

今日は、やり方のお話をしましょう。利益の構造づくりはどこからやるかということなんですが、勘くん3つの会計というのがあるのですが知ってますか?

なんすっか、それ?!弥生会計とかミロク会計とかですか?

時間の流れで、過去、現在(今)、未来がありますね。終わったお金のことを処理するのが、税務会計、財務会計と言います。

税務署にいくら税金を納めるかを出すのが税務会計で、借り入れしている銀行さんに経営状態を報告するのが財務会計ですね、聞いたことあります

よくできました。会計は結果の会計とこれからの会計があります。私たち経営者にとって一番大事なのが、これからの会計、未来の数字をつくる管理会計なのです。

はい、それ知りたいです。でも意味がよくわからないのですが・・・

在り方(経営理念)を勉強したときに、自分たちは「どうなりたいか」がありましたね

はい、自分たちの価値で、どんなお客さんに、どんな影響を及ぼして、成果を出し続け、地域の人たちに貢献していくかを一文でまとめた経営理念をつくりました

はい、それと同じことで、お金の面では、「どうなりたいか」ということです

目標を踏まえて、そこまで日々積み上げて利益を出していき、「どうなりたいか」を実現していくことなのです

簡単に言えば、商社さんからトイレを10台購入して、いくらで販売して、利益をいくら残していくかを管理していくことが管理会計なのです

そうなんだぁ、でもそんなに簡単に売れないんですよね

そうですね、複雑な時代になりましたら、お客さんとの関係、お問合せをいただけるシナリオづくり、見積り実行予算から粗利益の確保、工務での粗利づくり、請求から入金までの管理など様々なことが関わって実現していきます

だからこそ、先進的に未来の会計を見ておかなくて基準が出来ません

わかります、短絡的にはいきませんよね。チラシを撒けば集客出来た時代じゃないし・・・

これから1年かかってどれだけの利益を残すのか、どの商品をどれだけ売るのか、

利益をこれだけ確保するのかをしっかり計算したうえで、やらんとアカンというのが管理会計です

そのためには会社の体質がともなっていないと実現しませんね

自分たちの在り方(経営理念)を達成するためのもう一本の柱、反映しているのが利益構造づくりが「やり方」なのです。

今まではやり方ばっかりやっているから、あっちいったり、こっちいったりしてしまってます。

昔みたいに簡単にいかなくなってしまい、複雑な時代になっているので、気をつけないと迷路に入るばかりでなく、奈落のそこへ入ってしまいますよ

ここ数年、迷路のなかですけど・・奈落も少し見えてます(笑)

給料、ボーナス、必要な車、パソコンの一新など自分たちが成長するためのお金がいりますね、そのための利益確保をするための管理会計をつくっていかなければならなりません

焦ってとにかく動きまわっているだけで、構造が見えてないので、空回りしているような気がします

管理会計が計画通りにいけば、税務会計、財務会計は良くなって会社はよくなっていきますよ。建築屋の業績アップ勉強会では、管理会計をやっていきます

とても楽しみで、ワクワクしてきました、よろしくお願いします

私たち地域密着の中小の工務店、リフォーム店は、BS(貸借対照表)も大事ですが、まずPL(損益計算表)のほうを重視していきましょう

そのためには、一つの現場で、いくらの利益を残せるかが大事です。それを1対1の対応といいますからよ~くおぼえておいてくださいね。ここまでわかりますか?

はい!地域密着店の経営には、在り方(経営理念)とやり方(利益構造)が必要。利益構造づくりには、3つの会計のうち、未来の数字をつくる管理会計をしっかりやっていく。そのためには、一つ一つの現場で利益を残していくことが大事だと理解しました

【損益の循環を知ろう】

もちろんあります、半年に一度と決算のとき、税理士さんに見せてもらいますけど・・

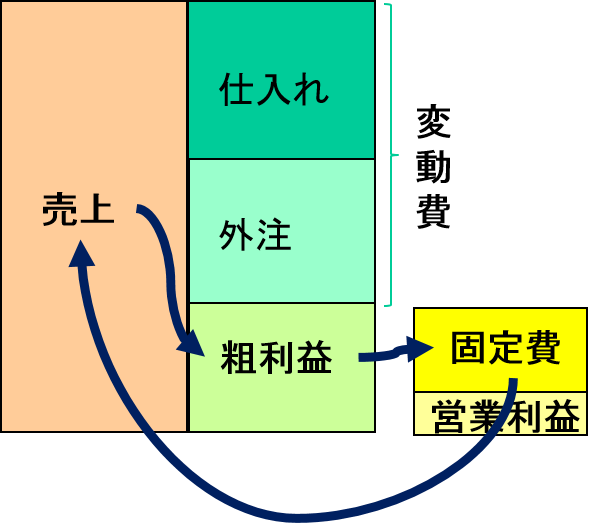

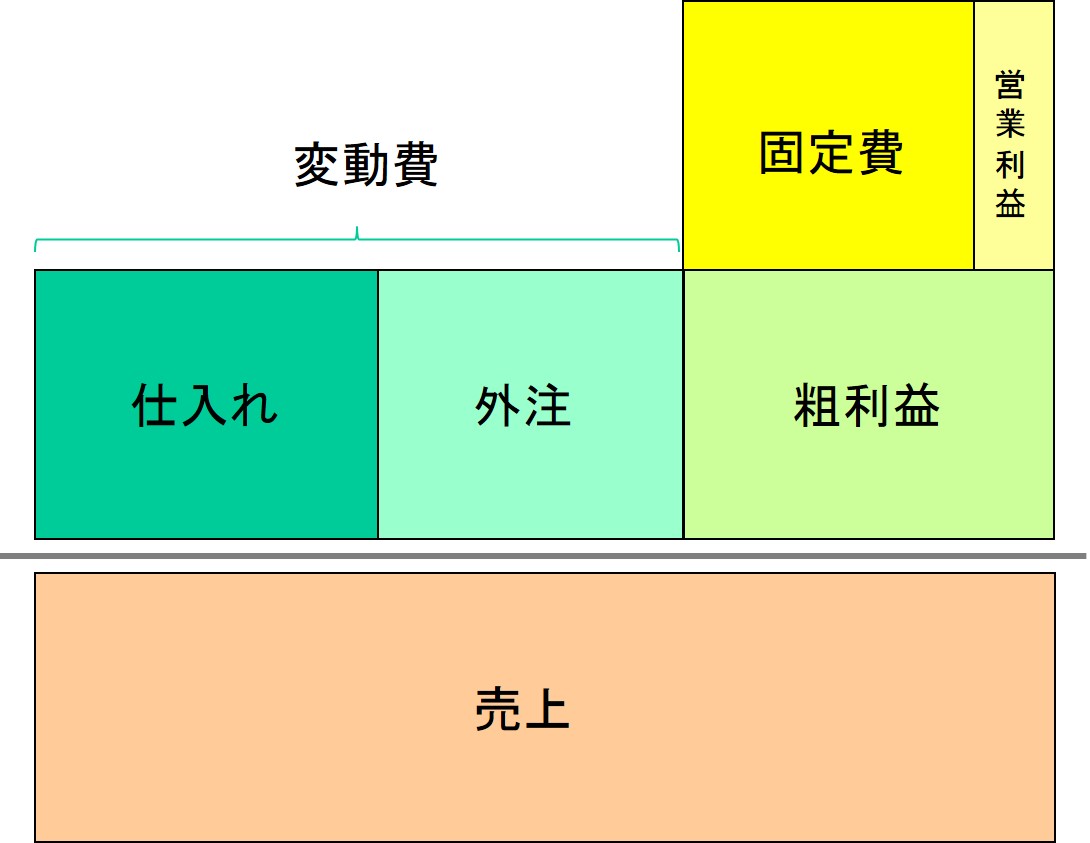

決算書は、上の項目からずっと引いてきて、いくら残るかを表しています。売上があって、原価を引いて、粗利益(売上総利益)があり、その粗利から、固定費(販管費)を引いて、営業利益が残るという構造です

はい、だから一番上の売り上げをたくさん作って、費用を減らすことが利益を残す方法だと考えています

なるほど、そう考えてしまうと業績アップは実現しません。

地域密着の勉強会では少し違っていて、たとえば売上の中には、仕入れ、外注(ペンキ屋さんのように材料持ち)が含まれます。そうすると売上から仕入れ、外注を引いたら粗利益が残るのは了解できますか?

売上から、仕入れ、外注を引いた残りの粗利益のなかに、自分たちの食い扶持の固定費があって、粗利益から固定費を引いた残りが、営業の力という営業利益になります

なるほどそうですね、粗利益になかに固定費と営業利益が含まれることに気づきました

いいところに気づいてくれました、さすがです。勘くん、ということは売上はなんのためにありますか?

売上は何のために上げないといけないのでしょうか?それは粗利益を得るためです

なるほど、この図をみていると売上を上げるのは粗利益を得るためですね

勉強会で、売上は何のために上げるのですか?と質問するとみんな「会社をやっていくため、給料支払うため、家賃支払うため・・・」と言われます。

では給料と家賃は何ですか?というと固定費なのです。固定費は粗利益のなかにあるのです。こんな構造ですから、売上は粗利益を得るためにあるとなりますね

では粗利益は何のためにありますか?それは固定費をまかなうためです

そうですね、粗利益が固定費をまかなえなかったら赤字なのです

日本の中小建築業の7~8割は赤字だと言われています、でも地域密着店は赤字はダメです。赤字だと地域に貢献できませんし、恩返しもできません

固定費を粗利益の範疇のなかで、まかなえるようになると営業利益はでるようになります。黒字化の第一歩です、黒字化予備軍づくりですね。

粗利益が固定費をまかなえない少なさだったら赤字なのはよくわかります

お給料を支払ったり、家賃を支払ったり、ガソリン代を支払ったりするためじゃないのですか?

そうですね、それら固定費は何のために支払うのですか?

すべて売上を上げるためにあります、だから、固定費は売上を上げるためにあるのですよ

なるほど、そうですね。人も車も会社もなければ売上は上がりませんよね、わかります。

固定費をかけて何をするのか、それは売上を上げることです

この図を見ていると、・売上を得るためには固定費が必要 ・固定費をまかなうためには粗利益が必要 ・粗利益を得るためには売上が必要だとわかります、ぐるぐるまわっている感じがします

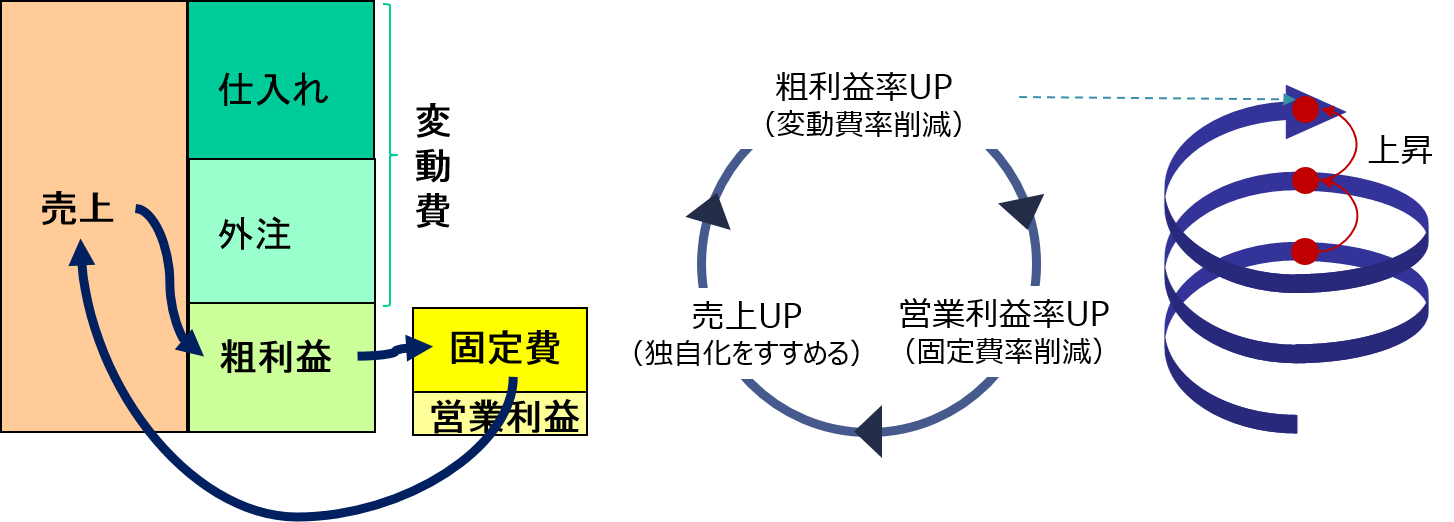

はい、これをぐるぐる回しながら、営業利益を残していくのです

いつまでもここ(営業利益)が出なかったら商売をやめておいたほうがいい

残せるように変えるためには、この循環を踏まえた手順がありますから気持ちを切り替えて元気を出してください

一番目に手を付けるのは、変動費を抑えることです。決して、一番目に売上を上げにいってはいけません

えっ、一番目に売上を上げにいくんじゃないのですか?コンサルタントの先生がエリア決めてチラシを打つこと!メニューチラシを作ってレスポンスを上げること!って言われてますが・・・

それでは固定費が増えていきます。固定費を増やして、売上を増やそうとしているが、営業利益は残りません

固定費は売上を上げるために使うから間違ってないんじゃ・・・

勘くん、大事なことをいいますね。わかってほしいのは、経営は与えられたもののなかでおこないます。だから割り合(比率、%)を配分をみることが需要で、利益率(粗利益、営業利益、経常利益)、費用の率(変動費、固定費)はすべて売上対比ということなのです

そうです!売上対比で、固定費の支出と売上から得られる粗利益が同じだけかかっていたら、利益は出ないということですね

そうですね、固定費を10%かけて、粗利益を10%以上得るにはいくらの売上が必要で、営業利益が残っているの?という話です

ぜんぜん残りません、認知度アップのためにやっていましたがそれでは体力が持ちません

だから、まず変動費を絞ることから手をつけます。変動費削減は相手がいません、会社のなかで努力ができるのです。ところが売上アップを手を付けるためには、売上のほうはお客さんがいます。お客さんは安く買いたいのに、こちらは高く買ってほしいのように相反しているから上手くいくはずがないのです

わかりますが仕入れさん、外注さんを値切ってばかりするのはどうも・・・

仕入れ外注さんとはwin&winのパートナー関係でなければ仕事はできませんから、相談して代替品や同等品の提案や、コストダウンの創意工夫の手助けをしてもらい、ちょくちょく値引きをお願いします

仕入れ、外注先に相談してお願いするだけではないのです、それは微々たるもの。

建築屋の変動費削減の究極は、工期の短縮を自分たちの努力でおこなうことなのです。

変動費削減には、工期を短縮できる会社のしくみをつくっていかなければなりません。そうすると変動費だけでなく、固定費も減ってきます

工期を縮めるために何をするのか?それは会社に近い現場をつくること

変動費を抑えるのは近い現場です、一時間かかって現場へ移動して仕事をするよりも会社から5分10分のところで仕事をするほうが、変動費が一割も変わります

(損益の図をみながら)ええっと、変動費が縮まるから、下にある粗利益が増えます!

その通りです、粗利益が変わります。変動費が3%変わると粗利益が3%増えることになります。今、粗利益が20%しかとれてないところが、23%になるということです。売上対比3%は凄いことです、3%が、営業利益率、経常利益率へいくと優良企業になります。当期利益で5%を得れたら建設業では超優良企業になります

地域密着店で、売上1億円で当期利益が100~200万円残せるようになったら、優良企業ですね

よく言われる儲かってますか?ぼちぼちですは、当期利益が出ていることです

複雑な時代になりましたからそれだけ厳しいのです、簡単には上手くいきません

自分には経営者は向いていないと思って会社をたたもうかと考えていました

同じ黒字を出すにしても、地域の人たちに役立って黒字なのか、自分たちさえよければいいの考えて瞬間的な黒字なのかは大きな違いです。

簡単にはいきそうにありませんが、お客さんからありがとう、助かったよと直接言っていただける元請けの建築業がやりたいのでがんばってみます

だから仲間が、こうしたら良くなったよとか、これだけ削減できたでとか、情報を出し合うことが必要になってきました。いままでは1社1社でやれてこれたけど、そんな時代ではなくなってきました

地域に根差して、地域のお客さんの役に立つ会社になるという共通の価値観を持って、みんなでやること。そのためには自分の会社がやっていることを開示しなければなりません、開示というのはしゃべらないとしかたがないこと、そうすると周りが教えてくれ、有益な情報が入ってくる、出せば入る。そこをやっていかないといけません、人はみんなそれほど変わりませんからね

次は固定費です。一番目が変動費の削減、二番目は固定費の削減になります。簡単にいうと例えば、30万円の給料で、30万円の所帯をしているところが、28万円の所帯が出来たら、2万円貯金できるでしょ。それをするということです

変動費2%、固定費1%下げたら、営業利益3%残ります。すべて売上対比だから、それぞれ持ち場持ち場で削減したものが、営業利益、経常利益に反映してきます

自分たちがやっていることが売上対比に影響してくるとわかってくるとやるようになってきそうです

はい、そのとおりです。これをしないから、利益もでないし、当期利益もでないのです

やっていることと利益構造が離れていました、というか利益構造の考えがなかったです

そうすると要らないものがたくさん出てきます。固定費削減は時短です、

残業代を支払わなくてもよい仕事にするとか、同じような事務処理をしないようにするとか、段取りよくするとか、人件費です。密度の濃い仕事をやっていくと現場の工期が短くなります

固定費削減で電気を消したり、車のなかで、エンジンかけたままでクーラーで涼んでいるとか、細かいことをやっていくと、社風が変わり、体質が変わっていきます

いきなり、削減ばかり言ってしまうと逆効果になりますから、経営理念を掲げ、会在り方をはっきりさせてから、目標数字を出してみんなの承認を得て、社長自ら率先してみんなにも削減の協力をお願いするという手順がいります

営業利益が1でも0.5%でも出るようになってから、売上に手をつけていきます。

例えば、営業利益が0.5%出せるようになり、そのとき売上が1億円だったとします。それから売上に手をつけて、売上が1.5億円になったら0.5%だと営業利益がものすごく上がります。

営業利益がでる状態になってから、売上に手をつけていくのですね

売上が上がれば、上がるほど利益がでる状態をつくらなければならないのに、それをみんなしないのです。固定費を使って、売上を上げに行くから利益は残らない、「こうすれば売上上がりますよ、地域No1の店づくり」など甘い言葉に誘われて、ふらふらといってしまうそれは露頭に迷い、奈落へ落ちる入口です

手順に沿って、みんなで情報を出し合ってやっていくのがこの建築屋の業績アップ勉強会です

【循環すると成長していく】

損益の構造をぐるぐるまわることで、営業利益が残ります

P(計画)D(動く)C(検証)A(改善)みたいですね

この円の変動費削減、固定費削減をやって、売上アップに手を付けるとき、在り方がとても大事になってきます

経営理念、なんのために自分たちはこの地域で商売をするのか、こうなりたいからというのが経営理念に入ってないと独自化ができないし、地域を愛せないとこの地域に広がりません

ぐるぐる平面で回っていだけでなく、変動費を下げることで、粗利益が上がり、固定費を下げることでまた一段、営業利益が上がりますから、自分たちの在り方がわかって(独自化)、自分たちの価値がわかってきたら、相乗効果で一周まわったらちょっと上がのです。営業利益が将来への投資になってらせん状に成長していきます

成長、進化するためには、在り方(経営理念)とやり方(利益の構造)がとても大事です、建築屋の業績アップ勉強会ではすぐに上がりません。年間でせいぜい上がっても0.5%や1%ですが、そのあと安定して、ジワジワ上がっていきます

今までのやり方では通用しないと思っていました。物事の本質や筋道、手順を深く考えないと今やること、これからやることの見極めや根拠がなくほんと勘と経験、度胸だけでやっている感じでした

そうですね、これからは根拠を持った構造づくり、仕組みづくりが大事です。一緒にやってきましょう