一人ひとりが役割を発見し、

持って生まれた能力に気づいて、楽しく働き、楽しく生きよう

一人ひとりが役割を発見し、

持って生まれた能力に気づいて、楽しく働き、楽しく生きよう

無意識の構造 改版 河合隼雄著 2017年5月25日改版発行

私たちは何かの行為をしたあとで「われ知らずにしてしまった」ということがある。無意識の世界とは何なのか。ユング派の心理療法家として知られる著者は、種々の症例や夢の具体例を取り上げながらこの不思議な心の深層を解明する。また、無意識のなかで、男性・女性によって異性像がどうイメージされ、生活行動にどう現れるのか、心のエネルギーの退行がマザー・コンプレックスに根ざす例なども含めて鋭くメスを入れる。(中公新書より)

シンクロニシティは、因果律では説明できない、非因果律的な現象を表し、ユングが提唱した概念であり、「意味のある偶然の一致」、共時性、同時性、同時発生と紹介されています。人間にはそれ自体、ひとりでに秩序をつくり、組織して保持する能力の機能(自己組織化)があると言われており、シンクロニシティが大きくに関わりがあるのではと考えています。無意識の構造に興味を持ったのは、人は自分の意思、意識で考え、動いていると思われていますが、無意識とまわりからの働きかけの相互作用により動いている、動かされているということも検証されており、これも、これまでの常識をひっくり返すことになります。世の中の構造はどうなっているのか、それぞれがほんとうの自分(本来の自己)に近づく、形づくっていくためには理解しておく必要があるところだと思います。シンプリシティライフで紹介されている下記にあるそれぞれに大きく関係していると考えています。

(心の古傷により耳が聞こえなくなった女性の症例)をヒステリーと呼んでいる。心理的な問題が身体的な症状に転換していると意味で転換ヒステリーということもある。ついでに述べておくと身体的症状といっても、身体の“器官”には障害がなく、その“機能”に障害がある場合。(P.7.L11)

フロイトはこのように、ヒステリーの原因となる体験を「心的外傷」と呼んでいる。それはあたかも古傷が痛みをもたらすように、本人の気づかぬ作用を通して障害をもたらすからである。そして、このような外傷体験とそれに伴う情動を意識の外に追いやることを「抑圧」と名づけている。(P.9.L10)

※「無意識の心的過程」」心的外傷により、意識されることがなくなるが、無意識内に存在しつづけ、それに伴う情動は意識されないままはたらきづづけるので、ついにはそれが身体的な症状へと転換される。そこで、話し合いを通じて、無意識内に追いやられていた内容を呼びおこして意識化し、それに伴う情動をあわせて体験することによって、ヒステリーを治療しうると考える。

コンプレックス

人は感情的なこだわりをもつとき、意識のなかの円滑性が失われるのである。図3を見ていただきたい。意識の中では動物、家族、木、などど知的な分類を行っていても、この人が馬にけられた恐ろしい体験をもっており、父親もこの人にとって恐ろしい人であるときは、知的に結びつかない父親と馬とが恐怖という感情によって結びついてしまう。しかも、そのような連鎖は次々と拡大されて、馬にけられときに、馬がつながれていた松の木に、あるいは、父親と同じく髭のある先生に、関連づけられる。

この連結の強度が強くなると、松の木を見るとなぜか知らないが嫌な気分になったり、先生が実はやさしい人であるのに、わけもなくこわがってしまったりする。その人の行動は、他からみると常識はずれの変な行動とみられることになる。このようになんらかの感情によって結合されている心的内容の集まりが、無意識内に形成されているとき、それを「感情によって色づけられたコンプレックス」とユングは名づけたのである。これをのちにコンプレックスと呼ぶようになった。それは身体組織の中にできた癌のように、はびこりだすと意識の正常なはたらきを妨害するのである。人間誰しもコンプレックスをもっているが、その中核になんらかの外相体験をもっていると思われることが多い。(P.18.L1)

語学ができないことは自分も認めていて、別になんとも感じないのに、数学ができなことにはこだわってしまう。他人から指摘されるといらいらしてしまう。後者のような場合はコンプレックスに関係しているのである。なにかに関して劣等であるということが、自分という存在のなかに受け入れられているとき、それはコンプレックスをつくらない。このような点から考えると教師が劣等な点について、腹の中ではだめだと思いながら、口先だけは逆のことを言ったり、何事もないように言ったりすると、それはむしろ、コンプレックスをつくりやすい条件にとなることが解る。子供の心がその矛盾した二重の信号を無意識のうちにキャッチするとき、彼は自分の劣等性を、心の中にどう位置つけていいのか解らないのである。(P.23.L13)

カインコンプレックスを持つ人は、同僚が自分を出し抜くのではないかと常に感じるものである。つまり無意識内にある他人を出し抜きたいという願望を、他人に投影するのである。投影という心の機制(しくみ)は対人関係の中によく入り込んでくる。投影は投影を呼ぶ傾向があるので、お互いにに自分のコンプレックスを投げ掛け合い、わけのわからないままに、「虫が好かない」と感じて嫌っていることも多い。(P.26.L3)

自分の劣等感に気づくことなく、むしろ、それを救って欲しい願望を他に投影し、やたらと他人を救いたがる人がある。そのような行為の背後には、複雑な劣等感と優越感のからみ合いが存在しているが、他人がありがた迷惑がっていることも知らず、親切の押し売りをする。このようなコンプレックスをメサイヤコンプレックスと言う。(P.26.L10)

われわれの意識が無意識の作用によって影響されていることが明らかになったと思う。人間の心を意識、無意識などと層構造にわけて考えるところが深層心理学の特徴である。(P.27.L14)

自我

人間の行為や意識の主体として「自我」ということを考えることにしよう。自我はいろいろなはたらきをしている。外界(がいかい)の知覚。視覚、聴覚などの感覚をつうじて外界を認知する。次に、内界(ないかい)の認知。自分の内的な欲望や感情を認知する。そして、これらの経験は、記憶として体系化し保存しておかねばならない。しかし、これらのことは複雑にからみあった過程である。つまり、記憶体系に基づいて知覚したもとに判断を下している反面、新しい知覚に基づいて、記憶体系が改変されることもあるからである。主体として自我は以上のような機能を果たしつつ、自ら意思決定をなすことができる。そして、自我は運動機能とも結びついており、自らの意思決定に基づいて、自らの体を動かすこともできるのである。

※受動意識仮説:わたしたちの行動を決めているのは脳の無意識であり、意識はその決定を約0.35秒後に受け取って「自分が決めた」と記憶しているだけ。1983年カリフォルニア大学リベット教授の実験より証明。無意識下で意思決定がなされているのではないか。

外的な現実と内的な欲望、感情などを認知した上で、両者のあいだに大きな摩擦が生じないように適切な行為を選択し、遂行していかねばならない。

自我はまた、ある程度統合性を有することが必要である。つまり、ひとつのまとまった人格として存在するためには、その中に大きい矛盾をもつことが許されない。自我はそこで自分の統合性を保持するために、自分自身を防衛する機能ももたねばならない。~中略~ 自我は、そこで、父親の弱点の存在を無視しないとすると、大きい努力を払いながら、自分の体系の組替えを試みなければならない。事実、そのように自我は危険と対抗しつつ自ら発展してゆくのである。自我はこのように考えると、その存在をそのまま続行するために、新しい経験を取り入れるのを排除しようとする傾向をもつが、人間の心全体としては、何か新しいことを取り入れて自らを改革しようとする傾向をもつものであり、このような相反する傾向を有しているところが、人間の心の特徴であるとも考えられる。(P.31.L1)

病者の述べる妄想や幻覚などの内容を、その人の幼児期における経験と関連するコンプレックスなどによって説明することは不可能なのである。(神経症者の治療は可能であるが、うつ病や統合失調症では不可能)(P.35.L14)

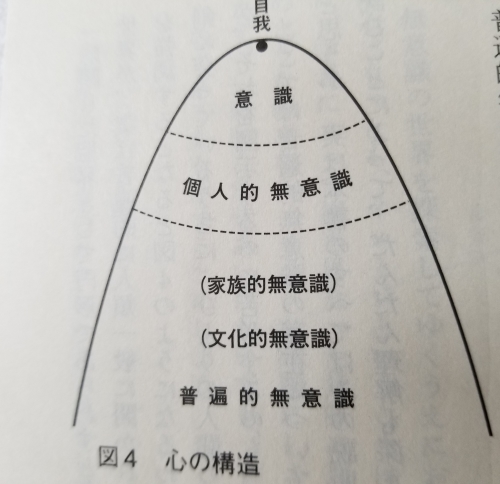

心の構造

個人的無意識:一度は意識されながら強度が弱くなって忘れられたか、あるいは自我がその統合性を守るために抑圧したもの、あるいは、意識に達するほどの強さをもっていないが、なんらかの方法で心に残された感覚的は痕跡の内容から成り立っている。

普遍的無意識:個人的に獲得されたものではなく、生来的(生まれたときから備わっていること)なもので、人類一般に普遍的なものである。

図4では下を開いた形にしたが、一人の人間の心をあらわすものとして、一応閉じた世界として円形であらわすときもある。しかし、その閉じられた有限の個人の世界が、実は普遍的に人類一般に開かれているところに面白みがあり、その開かれた状態を強調するとなると図4のようになるわけである。個々の人に真剣に会っているうちに、一人の人間の心はすなわちひとつの世界であることを実感するが、それを図示するのに苦労するのも当然のことである。(P.37.L2)

イメージ

先に示した例(この母親が、その子にとっては凄まじい女性として見えたというのが真実)においては、ある少年の内界を表わすものとしてのイメージという考えを示したが、一般に心理学においては、その逆に、外界の摸像(模型の像、本物に似せてつくること)としてのイメージを考えることが多い。つまり、イメージを知覚対象のない場合に生じる視覚像と定義するのである。実際に、個々のイメージはこの両者の中間にあって、内界、外界の両方からの影響を受けて存在しているのである。(P.42.L1)

イメージは単純な記憶像から、夢やヴィジョンにいたるまでいろいろとあるが、それはすべて本人の主観的体験であり、その人の報告に頼らないと何も解らないのがその特徴である。そこでその人の表現にまたねばならないが、それは言語的に表現される場合と、絵などによって非言語的になされる場合とがある。(P.43.L8)

イメージとして取り扱っているもの

(1)視覚像そのもの(個人主観体験)

(2)視覚像の表現(言語による表現、非言語による表現)

(3)外在化されたイメージ

これらのイメージは個人の内的な状態を、なんらかの意味で反映している点に特徴がある。(P.44.L8)

企業イメージなどということにもつながってゆく。たとえばA社の商品が「高級品」であるなどと一般の人が言うとき、それは商品を具体的に調べたうえでのことではなく、「高級品」という一種の情緒性を伴った連想が、A社と結びついて存在していることであることが多い。つまり、その人の心の中にある、あいまいない「高級品」という心的内容がA社の製品に投影されているのであり、これもひろい意味でのイメージと解釈することもできる。個人の内的な状態がそれに関連しているということである。(P.44.L16)

イメージということを通じて、われわれ人間の無意識の世界に接近してゆくのである。~中略~ イメージは何かのことを具象的に示すのが特徴であり、その意味を読み取ることをわれわれは学ばねばならない。はきものが見つからぬので、裸足で歩いてゆこうとする夢を見た人がある。この人は、これを「よい手段が見つからぬので無茶なことをしようとする」と考えた。しかし、これは「常識と異なっているかもしれないが、自分の足を直接地につけて行動しようとする」とも言うことができる。このようにイメージは多義的なものである。そして、そのときにそのいずれをとるかは、そのときの状況と本人の決断にかかっているものである。イメージは既に述べたような、具象性、集約性、直接性、多義性などを有し、心的内容をわれわれに生き生きと伝えてくれるものである。ユングが“イメージ”と“概念”を比較して、前者は生命力をもつが明確さに欠け、後者はその逆になると述べているのは興味深い。

“イメージ”(無意識?)は、生命力をもつが明確さに欠ける。

“概念”(意識?)は、明確さをもつが生命力に欠ける。

われわれは概念をできるかぎり明確に規定し、それを操作して合理的思考を組み立てていくが、その背後に存在するイメージにも注目し、われわれの思考が生命力を失ったものにならぬようにしなければならない。(P.46.L3)

▶「意味を考える」とは、無意識、気配、全体を感じにいくという行為なのか?

ユングはシンボルを記号や標識と区別している。なんらかの表現が、ある既知のものを代用し、あるいは略称している場合、それはシンボルではなくて記号なのである。~中略~ シンボルをこのように考えると、それが決して言葉では説明し切ることのできない「何か」を表現するもっとも適切なものとして、非常に高い意味をもつものであることが解る。(P.48.L4)

イメージとシンボルは、いままで述べてきたように、われわれの体験の言語化しがたい部分を生き生きと描きだしてくれている。それゆえ、イメージやシンボルは人間の無意識の探求には不可欠の素材なのである。~中略~ 言語化を焦りすぎて、それらのもつ生命力を奪ってしまうことのないように注意しなくてはならない。(P.51.L5)

物理学にはエネルギーという重要な概念がある。物理的な「仕事」がなされたとき、それに相応するエネルギーが消費されたと考える。~中略~ 「気を使う」とか「気が張る」などの日常語にも反映しているとおり、心理的な仕事がおこなわれていると考えられるので、それに見合うだけの心的エネルギーが消費されたと考えると納得がゆくのである。(P.51.L12)

心的エネルギーは心の中をたえず流動している。自我は心の内部にある心的エネルギーを適当に消費し、それは睡眠中や休息中に補給される。心的にエネルギーが無意識から意識へ向かうときをエネルギーの進行、逆に意識より無意識へ向かうときを退行と呼んでいる。エネルギーの進行と退行とは一日のうちに適当に繰り返されている。(P.54.L2)

創造的な心的過程には退行が必要である、と考えたのである。すべて創造的なものには、相反するものの統合がなんらかの形で認められる。両立しがたいと思われていたものが、ひとつに統合されることによって創造がなされる。これを心理的にみてみると、まず心の中に定位(一定の位置、姿勢、生物体が方向性をもった体位を定めること。また、その位置・姿勢。帰巣性(きそうせい))するものがあり、それに対して反定位するものが存在する。そこで、その片方を抑圧してしまえば簡単な解決が得られるが、それは創造とは言えない。そこで、自我はその両方に関与してゆこうと努力すると、自我はどちらにも傾けないので、一種の停止状態におちいってしまう。ここで自我をはたらかせていた心的エネルギーは退行を起こし、無意識内へと帰ってゆくことになる。このような退行状態になると、この人は外見的にはただぼんやりとしているだけであったり、幼児的なばかげた行動をしたりする。ぶらぶらとしたり、ときに、いらいらした気分に襲われたりする。しかし、無意識内においては仕事が行われていて、自我のそれまでのはたらきと無意識のはたらきが統合され、定位と反定位を超えた、統合的なシンボルが顕現されてくる。それは創造的な内容をもち、それに伴われて心的エネルギーは進行を開始し、自我は新たなエネルギーを得て活動することになる。(P.57.L7)

創造過程に伴って、新しいエネルギーが自我にもたらされるが、それの運び手となるのはシンボルである。自然のままのエネルギーの進行と退行の流れに加えて、人間が文化的な目的のために、新たな心的エネルギーを使用しようとするとき、そこには適切なシンボル形成がおこなわれねばならない。~中略~ シンボルによって無暗に動かされないためには、われわれはその意味を意識的に把握する必要がある。ところが、シンボルの意味が言語化され、自我によって把握されると、それは活力を失い、もはやシンボルではなくなってしまう。~中略~ 二十世紀後半に生きる現代人としての反省は、十九世紀の合理精神が息の根を止めたシンボルやイメージを、いかに再生せしめ、われわれの心の均衡を回復するかという点にかかっている。~中略~ ここにおいて、われわれは概念化の際に無視され、背後に押しのけられた存在にも目を向け、世界をもう一度、トータルな存在として見なおす努力を傾けねばならないのではないだろうか。そのためには、内面に向けられたイマジネーションの力をもっと発揮させるべきであると思われる。~中略~ かくて、われわれはシンボルの宝庫としての無意識の世界に興味をもち、そのことはわれわれ自身の全体性の回復へとつながってゆくのである。~中略~ 夢は無意識界から意識へと送られてくるメッセージであり、まさにシンボルの担い手なのである。 (P.58.L15)

元型(原始心像)は無意識内に存在するものとして、あくまで人間の意識よって把握しえない仮説的概念であり、これの意識内におけるはたらきを自我がイメージとして把握したものが元型的イメージ(原始心像)なのである。(P.95.L12)

ペルソナ

ペルソナというのは、古典劇において役者が用いた仮面のことである。人間がこの世に生きていくためには、外界と調和していくための、その人の役割にふさわしい在り方を身につけていなくてはならない。外的環境は個人に対して、いろいろな期待や要請をなし、その人はそれに応じて行動しなくてはならない。教師は教師らしく、あるいは、父親は父親らしく行動することが期待されている。いわば、人間は外界に向けて見せるべき自分の仮面を必要とするわけであり、それがユングのいうペルソナなのである。各人が適切なペルソナを身につけていることによって社会は円滑に動いている。~中略~ ところが、ペルソナがあまり硬貨してくると、その人は人間としての味を失って非個性的な存在になってくる。~中略~ ペルソナつくりに専念しすぎて、この人は自分の自我が確立できず、彼の心は従って非常に傷つきやすい、赤面したものになっているのである。(P.114.L2)

アニマ(男性のなかの女性)は男性にとって、感情やムード、それに非合理的なものへの感受性、人や事物に対する愛や関係性、無意識に対する開かれた関係などもたらすのである。男性はアニマによってインスピレーションを得、それは多くの創造的活動へと結びつく。アニマは規律を嫌う。皆がルールに従って行動しているとき、それに従わずに怠けていたいムードや、それに反抗してルールを破る強い感情などをアニマは起こさせる。あるいは、ほとんどの人がかえりみないばかげたことに、強い興味や関心を起こさせたりする。アニマが肯定的にはたらくとき、それは生命力や創造性の根源となる。多くの芸術家が、その内に存在する「永遠の女性」を求めて努力するのも当然である。否定的にアニマが働くとき、それはペルソナをまったく破壊する。多くの人がアニマの魅力のため、社会的地位のみか、命さえ失うこともあるのである。~中略~ 一般に男性はアニマ像を投影した女性と結婚し、それによってある程度のバランスを得て、男性として必要なペルソナを築き上げることに専念する。そのようなペルソナが堅固になった中年の頃になって、アニマの問題は内面のこととしてふたたびもちあがってくる。といっても、しょせん、それは何かに投影されて顕在化してくることが多い。アニマはペルソナと対立するものであるだけに、それは男性に対して、弱さやばかげたことを開発することを強いる面をもっている。アニマは女性にのみ投影されるとは限らないので、趣味や娯楽の世界に、アニマ体験が求められ、そこに転落してしまう人もある。これらの危険に満ちた体験を、自分のものとして統合しえた人は、より豊かな人生を生き、他人との暖かい関係を確立できるようになるのである。(P.124.L6)

心の全体性

自我と影、ペルソナとアニマ・アニムスなど、人間の心のなかに対極性が存在し、それらのあいだに相補的な関係が存在していることが明らかである。ユングは常にこのような人間の心のなかの相補性に注目してきた。~中略~ 辛抱したほうが得だと彼女の意識は判断したかもしれない。しかし、彼女の全存在はそれを承認せず、「夫の声など聞きたくない」というプロテクトをなしたのである。言うなれば、ヒステリーの症状は彼女の心がその全体性を回復しようとするための旗じるしとしてあげられたものなのである。このような点から考えると、人間の意識は自我を中心として、ある程度の統合性と安定性をもっているのだが、その安定性を崩してさえも、常にそれよりも高次の統合性へと志向する傾向が、人間の心の中に存在すると考えられるのである。本人の意識がこのままの状態で安定してゆこうとしているとき、いわばヒステリーの症状まで、送り込んでくるような主体はいったいなになのかという疑問が生じてくる。これに対して、ユングは、人間の意識も無意識も含めた心の全体性に注目し、そのような心全体の統合の中心としての「自己」の存在を仮定するようになったのである。(P.161.L10)

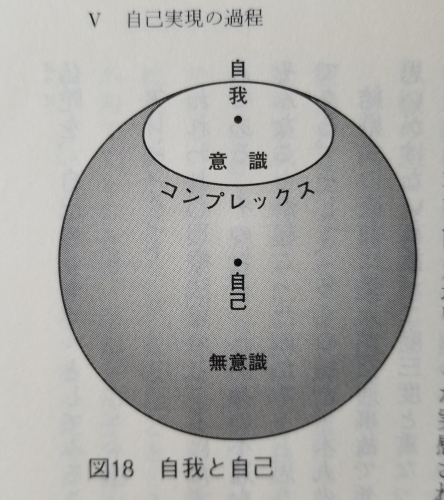

自己

心の全体性という考えから、心の全体の中心としての自己という明確な考えをもつにいたるのには、ユングは東洋の思想から大きい影響を受けたと言っている。~中略~ 中国における「道」の考えが、相対する陰と陽の相互作用と、その対立を包含するものとして把握されている点に、彼は大きい示唆を受けたものであろう。西洋人の意識を重視する態度に対して、ユングは無意識も大切なものであることを強調し、その両者の相補的なはたらきを注目するとき、われわれは全人格の中心はもはや自我ではなく、自己であることを悟るであろうと述べている。彼はこのことを、「自己は心の全体性であり、また同時にその中心である。これは自我と一致するものではなく、大きい円が小さい円を含むように、自我を包含する」とも述べている。これをあえて図示するならば図18のようになるが、これを図4の下の開いた形と比較していただきたい。図4の説明のときに述べたが、人間の心を個人のそれを閉じたものとして考えると図18のようになるが、無意識の普遍性などのほうを考えると開いた形に描きたくなる。後者の場合、いったい自己はどこに位置するのかと考えてみると面白い。おそらく、それは万人共通の一点となることだろう。(P.163.L13)

ユングに対して、自己ということを、「もっと具体的に見えるもので、なになのか言って欲しい」と迫ったとき、彼は「ここにおられるすべてのひと、みなさんが、私の自己です」と言ったという。このことは自己実現ということが、いかに自分個人だけのことではなく、他の人びととのつながりを有するものであるかを端的に示している。実際に、分析をはじめると、他人との関係の改変や対決を迫られることが多く、他人と無関係に、自分だけの成長をはかることなどは不可能に近いことが実感されるのである。(P.165.L1)

自己はユングの定義に従うかぎり、あくまで無意識内に存在していて、意識化することの不可能なものである。人間の自我はただ、自己のはたらきを意識化することができるだけである。このため、のちに示すように、われわれは自己をそのシンボルを通じてのみ知ることができると考えるのである。自己のシンボルの顕現は、人に深い感動を与え、それが宗教体験の基礎となると、ユングは述べている。そして、キリスト教におけるキリストや仏教における仏陀を自己のシンボルとしてみることができると述べている。(P.165.L9)

われわれはその人の悲しみや苦しみに共感しつつも、一方では、そこになにか漠然としたひとつのパターンのようなものが存在していると感じることがある。それはまるで誰かがアレンジしたのではないかと思うほど、うまくできている。(P.166.L9)

ここに直線的な原因と結果の鎖を探し出そうとせずに、全体としてうまくアレンジされていることを見ようとする。言うなれば、A夫人の知ることのない彼女自身の自己がこれをアレンジしたのではないかと考えてみる。~中略~ われわれ治療者自身も、そのアレンジメントの中にうまく組む込まれてしまって、右往左往させられていることに気づくことすら多いのである。自己というのは恐ろしいものである。(P.168.L6)

日本人の意識

(西洋人の合理主義が頂点に達したころに)ユングが自己などということを言いだしたのではないか。そのため彼は心の中心が自我ではなく自己にあることを何度も繰り返して主張している。しかし、実のところ、自己の存在は東洋人には前から知られていたことではなかったろうか。というよりも、東洋人は意識をそれほどに確立されたものと考えず、意識と無意識とを通じて生じてくる。ある漠然とした統合性のようなものを評価したのではないだろうか。(P.169.L6)

自己の象徴としての自然

自己の象徴として、自然物が選ばれることもよくある。自然はいわば、あるがままにあるものとして、自己の象徴に適していると言える。この点も押しすすめてゆけば、一本一草(いちぼくいっそう:一本の木、一本の草、そこにあるすべての木や草の意。転じて、そこにあるわずかなもの、取るに足らないものまで含めたすべてのもの。また、きわめてわずかなもののたとえ。)すべて自己の象徴ということもできるだろう。このような考えは、むしろ、男性と女性の結合でもって自己を象徴するよりは、日本人に親しみやすいようである。日本人の夢には、自己の象徴として自然物がよく生じるように思う。~中略~ 対立物の合一という点においても、人間の男性と女性というのではなく、「梅にうぐいす」という形で夢に現れることが、日本人の場合は多いように思われる。人格像としてよりは、自然に投影された形で、自己を見ることが多いようである。(P.179.L9)

マンダラ

自己の象徴が幾何学的な図形によって表わすことにユングは気がついた。~中略~ マンダラは、自己の象徴であると言った。しかし、自己はすなわち世界であり、それを表現することは、世界観を示すことにもなる。~中略~ マクロとミクロの世界の対応を示している。先に自己はすなわち世界であると述べたが、人間の内界としてのミクロの世界は、宇宙的なマクロの世界と思いのほかに対応しているものだ。外輪がマクロの世界とすると内輪はミクロの世界であり、注意深くみると、内輪には外輪にある内容が上下逆転してそのまま描かれていることが解る。~中略~ 理論的な前提をもたずに、患者の心から生じてくるものを、ありのままに見ようと思ったからである。とにかく理論を述べ立てる前に、ひたすら患者の自由な表現を大切にする態度を第一として、行ってもらうことにした。~中略~ 我々人間の心はなんらかの方法によって、全体性へと向かう傾向をもっているのである。(P.181.L14)

個性化の過程

ユングは自己実現の過程を個性化の過程(individuation process)と呼ぶことが多い。普遍的無意識内の元型は人類に共通であっても、それが個人内の意識にあらわれるあらわれかたは、個人によって異なるものである。その個人内の実現傾向と、その人に対する外界からの要請の中で、その人はまさにその人なりの、人となり、すなわち、個性を形成してゆくのである。しかし、前節においてユング自身の体験についてすこし触れたように、それは危険に満ちた道なのである。個性化の道を歩むためには、われわれは自分の内界に目を向けなければならない。しかし、ここでいう内界は、すなわち無意識界である。それは内省可能な領域を指しているのではないことに注意しなくてはならない。自己をみつめるとか、内界に目をむけるということで、自分の感情をあれこれ表現したり、自分の心境をああでもない、こうでもないとひねくりまわすようなことをする人もあるが、そのようなことを言っているのではない。われわれが問題としている内界は、自我によってコントロールできない、あちらの世界なのである。(P.193.L14)

内界と外界

興味ある点にすこし触れることにしよう。この夢のマラソンで「帰る」ことが強調されている点に注目すべきであろう。これからゆくところが、いかに「帰る」のむずかしい所であるかを、これは予示している。実際、この蛇の門をくぐった人が、もしこちらに帰って来なかったら、精神病というラベルでも貼られかねまじい状態になったであろう。~中略~ 彼女は内界のこの美しい庭つきの家に住みつつ、外界においては普通に生活しなくてはならない。ここに個性化の道を歩むことのむずかしさと苦しさがある。しかし、実のところ、われわれは外界との接触を怠ると、「帰れ」なくなるのだ。ユングは次のように言っている。「意識と無意識は、どれか一方が他方に抑圧されたり破壊されたりしていては、ひとつの全体を形づくれない。両者を平等の権利を持って公平に戦わせるならば。双方ともに満足するに違いない。両者は生命の両面である。意識をして、その合理性を守り自己防衛を行わしめ、無意識の生命をして、それ自身の道をゆかしめる公平な機会を受けしめよう。・・・それは、古くからあるハンマーと鉄床との間の技である。それらの間で鍛えられた鉄は、遂に壊れることのない全体、すなわち個人となるであろう」(ユング『人格の統合より』)。個性化の道を歩むものは、腹背(ふくはい)に敵を受ける厳しさを体験する。それは「尋常な人入場お断り」の道であることを覚悟しなければならない。(P.198.L12)

共時性

自己実現における重要な要素として。「時」ということがある。いままで何度も述べてきたように、無意識は意識の一面性を補償(おぎない、つぐなうこと)するはたらきがあるが、その無意識が意識へ作用を及ぼし、全体性の回復への始動がはじまる「時」というものが存在する。~中略~ 実直な人の無意識に形成されていった補償傾向が意識に突入してくる「時」、それはいつか解らない。しかし、その時が来ると、いろいろと偶然に面白いことが生じるのである。~中略~ ユングはこのような意味で、人生の後半の重要性を強調する。むしろ、人生の前半はその人にふさわしいペルソナを形成するために、社会的地位や財産などをつくるために、エネルギーが消費される。しかし、人生の後半は、むしろ、内面への旅が要請される。いうならば、生きることだけでなく、死ぬことも含めた人生の全体的な意味を見いださねばならない。このような「時」が訪れたとき、多くは中年の危機を迎える。~中略~ もちろん、若いときから「意味」にとりつかれる人もある。ユングの言っているのはあくまで一般論であって、人生の前半から、個性化の問題にかかわらざるえない人たちもいる。これは困難を極めた仕事なので、そのような人はなんらかの症状かなにかによって苦しめられていることが多い。個性化の「時」の出現に伴って、われわれはしばしば、不思議な現象に出会う。競馬の人の例もすこしそのようなところがあるが、偶然にしては、あまりにも意味の深い偶然と考えられる現象が起こるのである。夢と現実との一致などということも生じる。ユングはこのような「意味のある偶然の一致」を重要視して、これを因果律によらぬ一種の規律と考え、非因果的な原則として、共時性(synchronicity シンクロニシティ)の原理なるものを考えた。つまり、自然現象には因果律によって把握できるものと、因果律によって解明できないが、意味のある現象が同時に生じるような場合とがあり、後者を把握するものとして、共時性ということを考えたのである。共時性の原理に従って事象を見るとき、なにがなにの原因であるかという観点ではなく、なにとなにが共に起こり、それはどのような意味によって結合しているかという観点から見ることになる。われわれ心理療法家としては、因果的な見かたよりも、共時性による見かたでものを見ているほうが建設的な結果を得ることが多いようである。(P.200.L12)

日本人の自己実現

ユングの大半の努力は、西洋において確立された自我を、いかにして自己へと結びつけるか、ということであったといって過言ではない。その点、日本人は漠然とではあるが、自己の存在を常に心にとめていると言えるのではないか。~中略~ ともかく、はっきりと言えることは、現在の国際交流のはげしさと相まって、東洋と西洋の対決と相互作用が、深いレベルで行われねばならない「時」が、われわれの上に到来しているということである。日本という国の特異性(あるものだけにみられる質的な特殊さ)は、このような仕事に対して、一役買う地位を占めているように思われる。東洋と西洋のぶつかりあいの中から生まれてくるシンボルを見いだすことを、日本人ができるとするならば、これほどやり甲斐のある仕事は他にないだろう。~中略~ 現代人の中に見出される未来へ向かう傾向性を的確に把握するためには、もう一度、過去に目を向けて、日本人の意識・無意識を含めた心の在り方というものが、どのように表現されてきたかを、丹念にふりかえることの必要性をも痛感している。実のところ、無意識の世界の無時間性という点に注目するならば、古いものの中に、まったく新しいものを発見することも可能であると思われる。

ユングの個性化の理論から、われわれは多くのことを学ぶが、結局は、日本人としての個性化という点で、自ら考え生きることが重要であると思われる。自ら体験し、自ら考えることこそ、ユングの言う個性化に他ならないと思うからである。(P.204.L2)