一人ひとりが役割を発見し、

持って生まれた能力に気づいて、楽しく働き、楽しく生きよう

一人ひとりが役割を発見し、

持って生まれた能力に気づいて、楽しく働き、楽しく生きよう

売れる広告 7つの法則 九州発、テレビ通販が生んだ「勝ちパターン」

電通九州・香月勝行、妹尾武治、分部利紘 著

光文社新書 2019年11月30日発行

自称トンデモ系の妹尾武治さんが、九州電通の方と共同で、広告を心理学の視点で捉えて書かれているのに興味を持ちました。本の冒頭にもありますが、広告はデータを取って分析することが難しいことから(ネット広告除く)、PDCAの扱いに向いておらず、好き嫌いや感覚で進んでいくケースがほとんどなのが現状というのを正直に書かれているのに共感を持ちました。この本には、通販広告データ検証をもとに、鉄板法則がまとめられており、人の購買心理は基本的に変わらないことが明記されています。後半部分では、通販以外の買い物行動、小売店、インターネット、低価格の日用品などの広告にも、普遍的な人の購買心理と、鉄板法則が有効であることが紹介されています。制作の現場では、提供側の偏った目線や思い込みで走ってしまうことがあるため、この本に書かれてあるような広告制作の基本として、人の購買心理の流れと、売る目的でつくられた通販広告のデータから得られた鉄板法則を『指針』として提供いただいたことをありがたく思います。制作する広告の「コンセプト」を磨き上げるために、「どんなことでお困りのお客さんに絞るのか」「そのお困りごとを潜在意識まで掘り下げてみる」「そのお客さんがこの商品サービスでどう変わるのか」を制作する度に明確にする。また、その会社で働くメンバー一人ひとりの志、使命感と、会社の企業理念が落とし込まれた「コンセプト」であることが重要なことだと考えます。つまり、その会社の存在価値が表れている広告づくりによって、お客さんと一緒に企業理念の実現に向かっていくんだと気づかせていただいています。私たちがやっている地域密着型の会社さんがおこなう広告でも、普遍的な人の購買心理と鉄板法則を参考に、商品サービスの広告制作に挑戦していきたいと考えています。

妹尾武治さんの著書には、人間の意思は弱く、意識、無意識が行動を決めているとあり、行動や出来事は、環境と脳の無意識の相互作用から生じているということが示唆されてきています。世の中の仕組みが徐々に明らかになるなか、無意識に働きかける広告の意味が重要になってきていると感じています。

妹尾武治さんが、コラムで、現代の広告の終焉について書かれています。

▶これまでは、

・心理学を利用して消費者に噓を信じ込ませることで利益を上げている。

・消費者に考えないようにさせて誘導している。

・商品サービスの中身がそれほど変わらないからイメージで購入させようとしている。

▶これからは、

・誰かを思って、自分の「庭」(脳の中身)を見てほしいと叫び続け、表現することでお金が集まる社会にしていきたい。

・決まっている未来(心理学的決定論より)、幸せに向かって、走り続けるために、人には誰か他の人のために出来ること、「役割」「志」があり、それを表現して、お金の流れを変え、お金の集まる場所にしていく。

・心を心で語ることを取り戻すために、「役割」「志」を表現として伝えていく広告戦略に心理学を学んでほしい。

・結局、自分自身の魅力が正しく伝わり、それで構築した関係性がもっとも長続きし、幸せを運ぶということを。であれば、自分を大きく見せたり、一時的に過剰な利益を産むような「心理テクニックの利用」は愚かではないか。※コラム原文を引用

この本は、妹尾武治さんと電通九州さんが共同研究の内容なので、矛盾するところもありますが、そこはわかりつつ、企業や個人事業主さんが、自らの魅力を表現し、伝えること。そのためには、噓を信じ込ませず、イメージに偏らず、お客さんに考えてもらうような広告づくりを目指したいと思います。

通販の広告って、なんとなく似ているよね・・・。

多くの方がテレビショッピングなどの通販広告をみて、そんな感じを持たれると思います。そう、事実、通販の広告は似ています。商品を隠したらもはや区別がつかないくらい、通販の広告はうり二つにできているのです。

(差別化)がマーケティングの常識とされるこの時代において、なぜ通販会社はあえて似たような広告をつくるのか。答えはもちろん「そのほうが売れるから」。すなわち、通販広告には勝ちパターンが存在し、制作者側はその勝ちパターンに基づいて広告を制作する。だから似たような広告になってしまうのです。~中略~ 変わったのはビジネス環境だけであり、モノを買ってくれる消費者はさほど変わっていません。つまり、どれだけテレビやインターネットの知識を得たとしても、その先にいる「人」の購買心理を把握しない限り、人を動かしてモノを売ることは未だにとても難しいことなのです。~中略~ 本書では、そんな通販広告のなかで培われた各種の勝ちパターン、つまり成功のために『鉄板法則』を7つに分け、その『法則』があるとのないのでどんな差が生まれるのかを明らかにする、という今までないアプローチでその実態に迫りました。具体的には、法則を盛り込んだ広告とそうでない広告を制作し、両者に調査をかけ、得られたデータを心理学者の監修のもと精緻(せいち:非常に細かい点にまで注意が行き届いて、整っていること)に分析したのです。(P.3 L1)

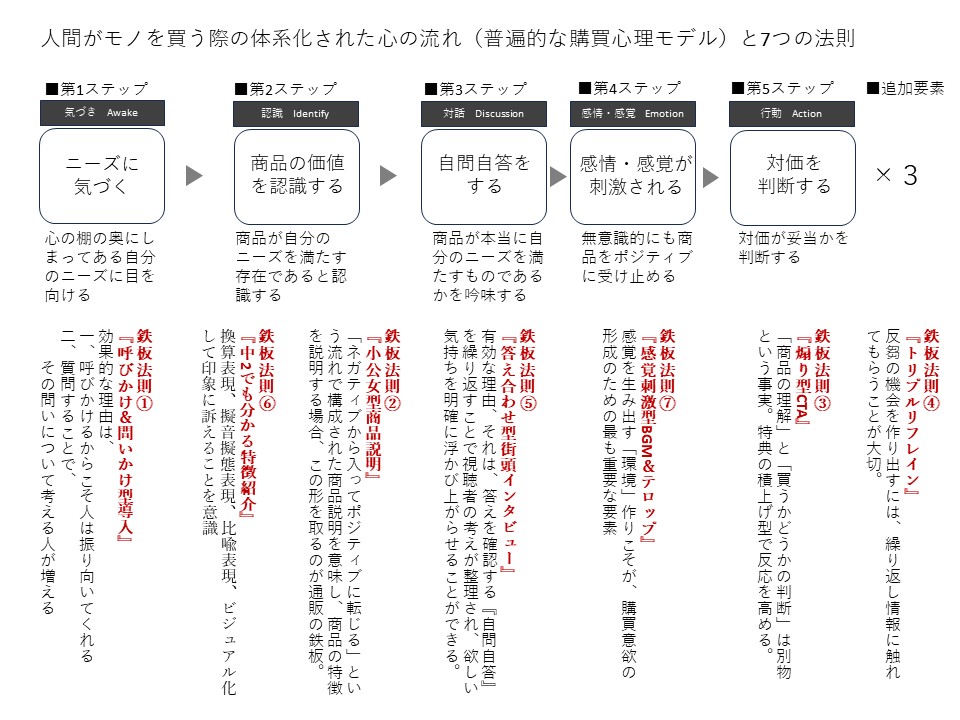

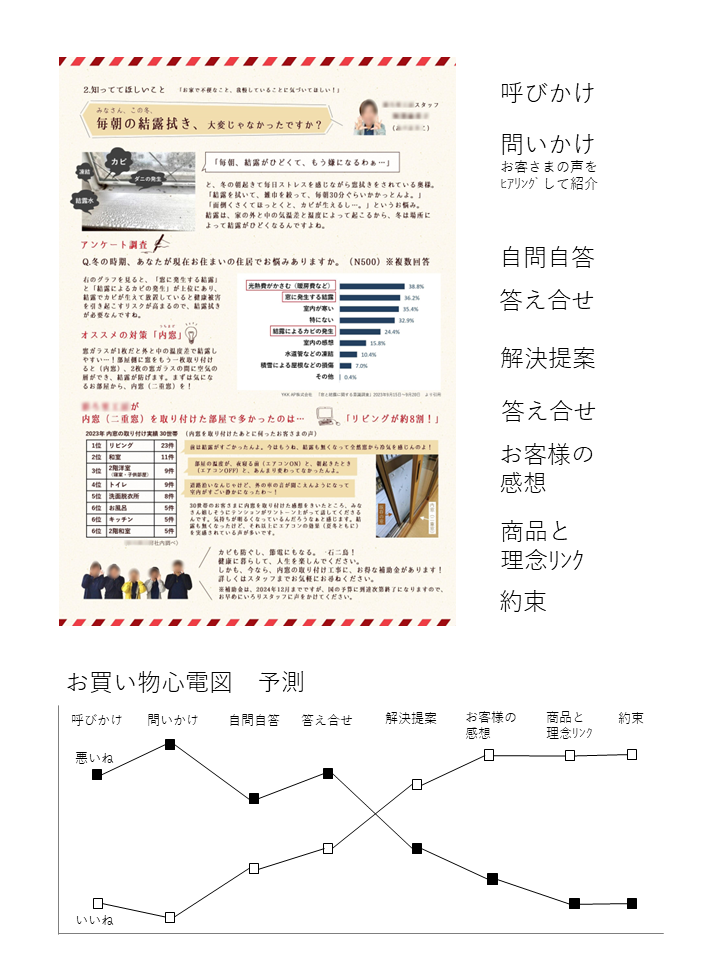

7つの法則から導かれる購買心理モデル

これまで見てきた7つの法則。これをモノを買う時に考える順序に沿って整理して導かれるのが「人間がモノを買う際の体系化された心の流れ」、すなわち「普遍的な購買心理モデル」です。(P.264 L1)

▶ニーズに気づく

~ニーズに目を向けてもらう~

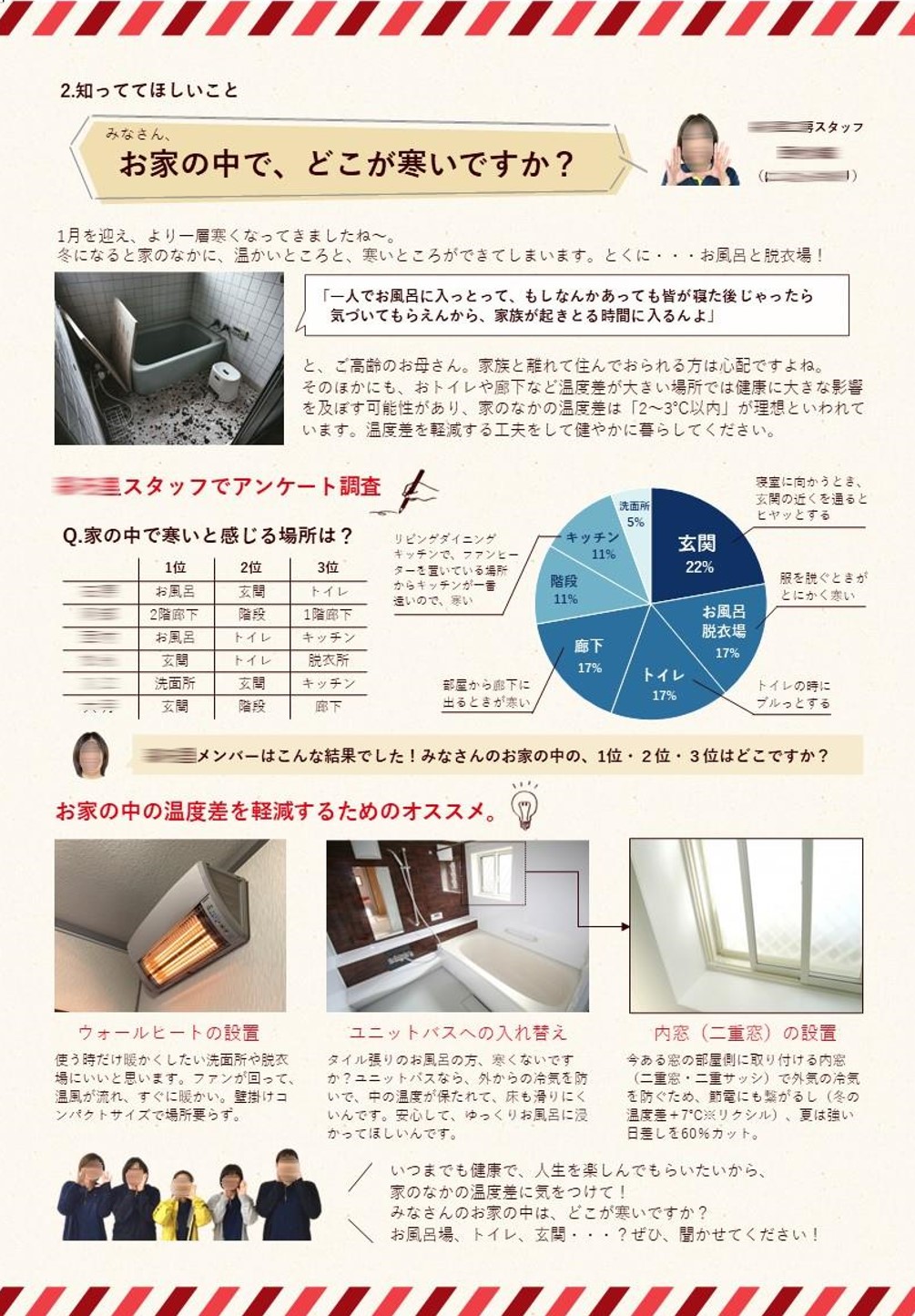

鉄板法則①『呼びかけ&問いかけ型』で見てきた通り、購買のきっかけは、普段は心の棚の奥にしまってある自分のニーズに目を向けることから始まります。買おうという気持ちを生み出すスタート地点。

鉄板法則①『呼びかけ&問いかけ型導入』

1.呼びかけるからこそ人は振り向いてくれる

2.質問することで、その問いについて考える人が増える (P.264 L8)

▶商品の価値を認識する

~第1ステップで、ニーズに目を向けた後は、そのニーズを満たす存在として認識して、自分ごとへ~

商品が自分のニーズを満たす存在であると認識する

鉄板法則②で紹介した小公女型の説明。ニーズを満たすものが見つからずに困っている人がニーズを満たす商品を手に入れ、満足する、そんな様子を“つぶさに描く”ことで、商品の価値がしっかりと認識され、商品への明確な興味が生まれるのです。(P.265 L8)

鉄板法則⑥『中2でも分かる特徴紹介』

換算表現、擬音擬態表現、比喩表現、ビジュアル化して印象に訴えることを意識

鉄板法則②『小公女型商品説明』

「ネガティブから入ってポジティブに転じる」という流れで構成された商品説明を意味し、商品の特徴を説明する場合、この形を取るのが通販の鉄板。

▶欲しいものであるかどうかを吟味するステップ

~第2ステップで、認識した商品に対して、頭の中で対話しながら納得を固めていく~

ここで注意したいのは、この段階でも決して顧客は能動的ではないという点。よほどほしいモノでない限り、人は積極的に人は積極的に自問自答の場を作り、商品を検討してくれるわけではありません。だからこそ必要なのが、無理なく自然に、負荷をかけずに自問自答を行う状態にいざなうこと。ちょとでも情報が頭に入ってきにくいと自問自答はストップしてしまうため、情報を中学2年生レベルに加工し、集中していなくてもすんなり頭に入ってくるようにすることが大事です。そうすると鉄板法則⑥『中2でもわかる特徴紹介』もこのステップの一環として捉えることができる。(P.266 L1)

鉄板法則⑤『答え合わせ型街頭インタビュー』

有効な理由、それは、答えを確認する『自問自答』を繰り返すことで視聴者の考えが整理され、欲しい気持ちを明確に浮かび上がらせることができる。

▶感情・感覚が刺激される

無意識的にも商品をポジティブに受け止める

~この段階まで来ると、おそらく「欲しい」という気持ちはかなり強いものに~

鉄板法則⑦で触れた通り、人が商品の価値を判断する基準には、「理性」だけでなく「感情」や「感覚」といった非言語的な要素も存在します。このような無意識の部分で商品をポジティブに受け止めるステップも「欲しい」という意識を固めるうえでは欠かせないものだと言えます。(P.267 L3)

鉄板法則⑦『感覚刺激型BGM&テロップ』

感覚を生み出す「環境」作りこそが、購買意欲の形成のための最も重要な要素

▶対価を判断する

対価が妥当かを判断する

~欲しいと思った人が最後に行うのが、対価が妥当かを判断すること~(P.267 L11)

鉄板法則③『煽り型CTA』

「商品の理解」と「買うかどうかの判断」は別物という事実。特典の積上げ型で反応を高める。

▶繰り返し ×3

~5つのステップは1回だけでは決断に至らないことが多い~(P.268 L5)

鉄板法則④ 『トリプルリフレイン』

反芻の機会を作り出すには、繰り返し情報に触れてもらうことが大切。

・冒頭2~3分で「つかむ」-『アバン』

チラシであれば真っ先に目に入ってくるキャッチフレーズ

例)

「50代、細かい文字を読むのがおっくうになってきていませんか?」

「あなたは大丈夫?日本人の8割が野菜不足!」

「あなたのお肌のお悩みは何ですか?乾燥?ツヤ?ハリ不足?」

・できるだけ多くの人の目をつかみ、商品に興味を持ってもらうためには、広告の対象者を限定し、その人が気にしていることについて問いかけるやり方が有効である。

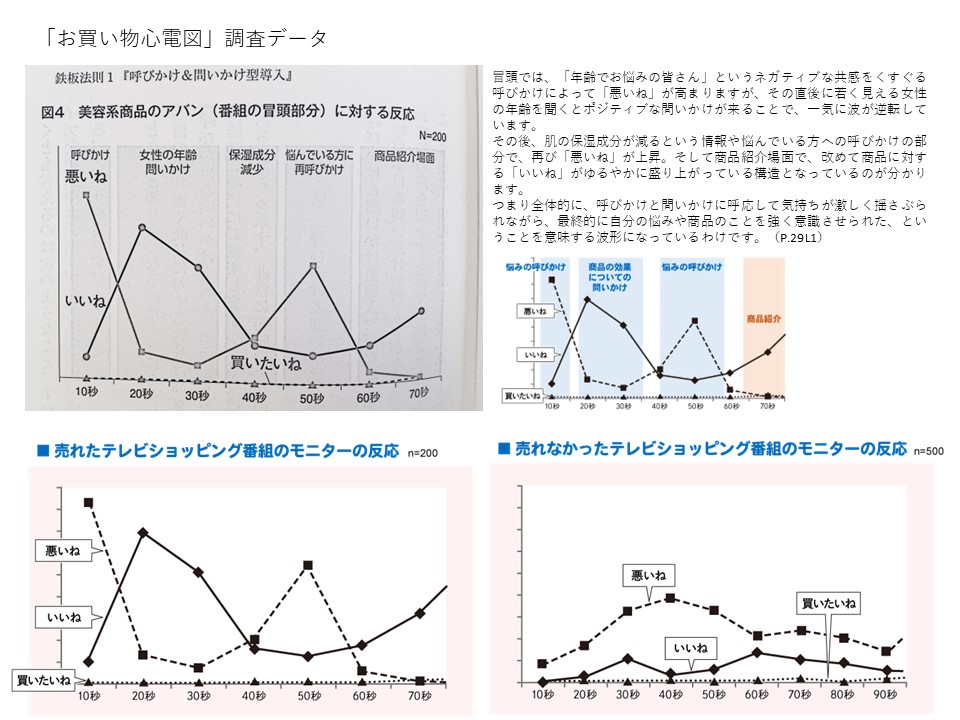

・『呼びかけ&問いかけ型導入』が効果的な理由は、

1.呼びかけるからこそ人は振り向いてくれる

2.質問することで、その問いについて考える人が増える

ネガティブな共感やポジティブな共感を高め、感情を揺さぶり、商品に対する興味を高める働きがある、という事実。

・『自分ごと化』の重要:問いかけることで自身の問題についてより深く考えることにつながる。視聴者に広告を『自分ごと化』させる働きを持っており、それゆえに広告の効果を高めることができる。

・新たなニーズを作り出そうと躍起になるよりむしろ、自分が持っていたニーズに「気づかせる」ほうが有効になるケースが多く、『呼びかけ&問いかけ』によって生まれている『自分ごと化』の、本質的な部分。

・細分化したニーズへの対応:ニーズへの気づかせ方として実はニーズって、モノがあふれる現代だからこそ、その分だけ細かくかつ際限なく存在している。呼びかけによってニーズを持っている対象者を限定し、ニーズがないかを問いかける広告を作ること。すなわち狙うべき対象者に合った『自分ごと化』を意識した広告作りが、とても大切。

・(単純に鉄板法則①を採用ではなく)広告の作り手が、細分化された消費者のニーズを適切に把握したうえで、そんなニーズを持つ人を名指しし、直面している問題を的確に問いかける、そういった適切な『導入』を作り上げることが大切なのです。

鉄板法則①『呼びかけ&問いかけ型導入』から導かれる、モノを売る際のポイント

◆人は自分のニーズを心のどこかに置き忘れている生き物。だからモノを売る際には、まずはお客さま自身が持つニーズに目を向けさせることが必要。

◆そのために有効なのが、

「そこのあなた!」「こんなニーズを持っていませんか?」という『呼びかけ&問いかけ型』の導入。

◆そうすることで、紹介する商品の話が『自分ごと化』し、商品の特徴や価値がより伝わりやすくなる!

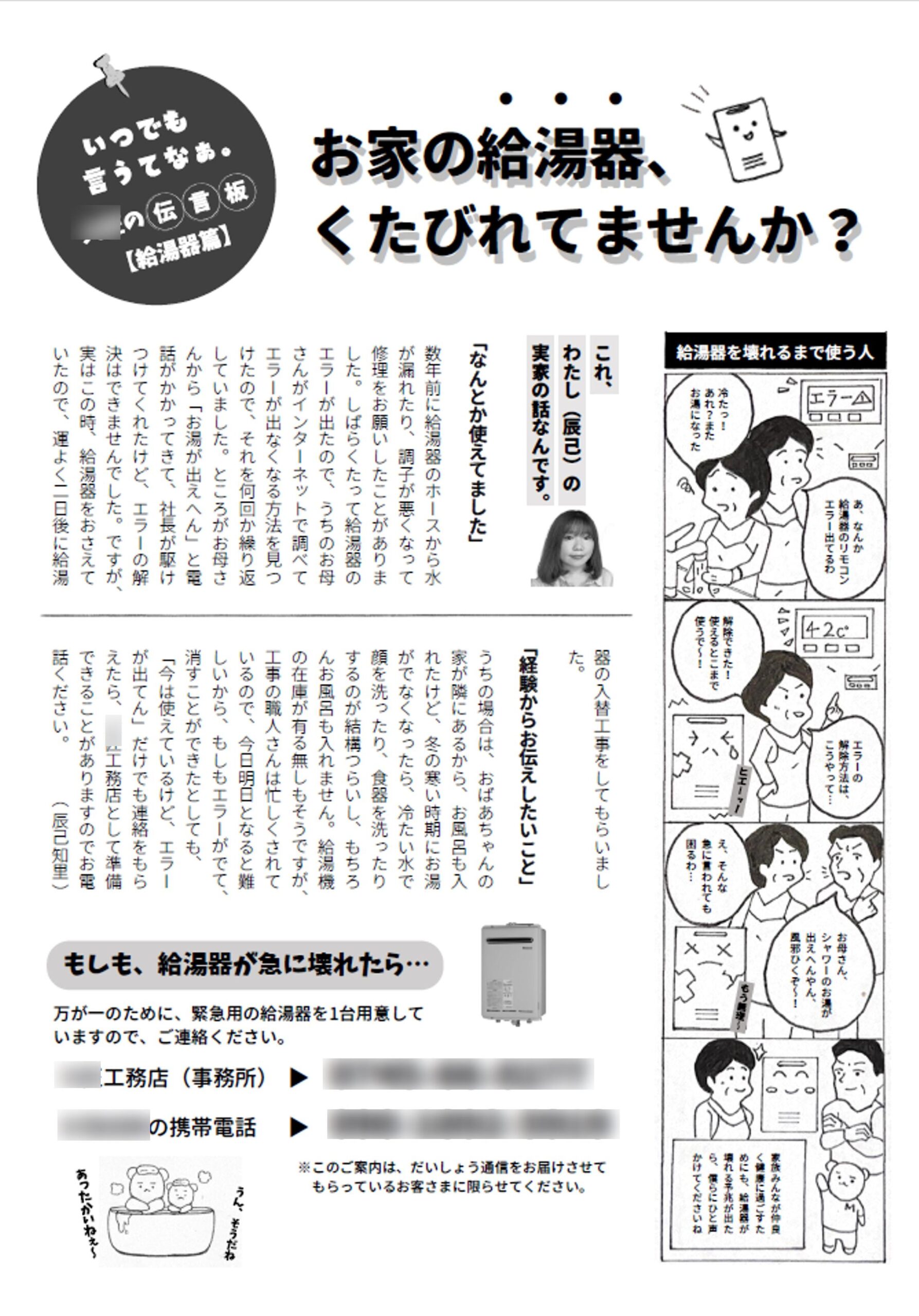

・「ネガティブから入ってポジティブに転じる」という流れで構成された商品説明を意味し、商品の特徴を説明する場合、この形を取るのが通販の鉄板。

・ドキュメンタリーなど、その多くが、ネガティブな状況から始まり、その後、その商品によってポジティブな状況を手に入れた人の姿を通して商品を紹介。このやり方が一番反応を得られているから他なりません。※ドキュメンタリーとは、虚構を用いず、実際のままを記録した性質を持つこと。

例)

自分に合ったスキンケアが見つからないことでお肌の調子に悩む女性が登場、その後、商品を使ったことで満足を手に入れた女性を通して商品の特徴が紹介される。

・『小公女型』の「ネガティブから入りポジティブに転じる」という構造が、問題の所在を明確にし、問題の解決策も明確にする、という2つの明確化を実現できるため。つまり、『小公女型商品説明』は、自身の問題点を明確にすることで、商品の便益や価値をより深く理解させることができる。

・「心の変化」よりも「効果の変化」:モノを欲しくなる基準は「自分の困った状態を解決してくれるか否か」という商品の直接的な便宜や価値にある。商品がどんな問題をどのように解決してくれるかに力点を置いた説明。

・現代の消費者は、その商品が自分の課題をどのように解決してくれるかさえ分かれば、それが自分にとって幸せなことがどうかを自分で判断することができます。

・人は本質的に、何かを解決したいからこそモノを購入しています。その本質に合わせるためにも、ネガティブからポジティブに転じる商品説明を通して、どんな困った状態を解消できるのかをしっかりと伝えることが大事。

【小公女】

小公女とは、アメリカの小説家フランシス・ホジソン・バーネットによる世界的に有名な児童文学作品。

~ストーリー~ ロンドンの女学校で幸せな日々を送っていたある資産家の少女。ですがある日、不幸にして父親が病気で亡くなってしまいます。そのせいで少女はそれまでの生活のすべてを失い、屋根裏部屋で使用人として働かなければならなくなってしまいました。そんな不幸な境遇でも優しさや誇りを失わずに生き続ける少女。神様は彼女を見捨てませんでした。とある偶然から、彼女を探し続けていた父の親友と出会い、父が残した財産を譲り受けることになったのです。こうして彼女は屋根裏部屋を脱し、隣の家に引き取られ、再び幸せな暮らしを手にしました。

このストーリーは一言で言うと、「ネガティブな状況から入ってポジティブな状態で終わる」という構造になっています。そして『小公女型商品説明』とは、まさにその「ネガティブから入ってポジティブに転じる」という流れで構成された商品説明を意味します。商品の特徴を説明する場合、この形を取るのが通販の鉄則とされているのです。

鉄板法則②『小公女型商品説明』から導かれる、モノを売る際のポイント

◆人がモノを欲しくなる基準は、困った状態を解決してくれるか否か、という点にある。

ゆえに商品を説明する際には、どんな状態をどう解決できるのかに主眼を置く。

◆そのために有効なのが、「こんな困った状態が、こう変わります」という流れで商品の特徴を説明する『小公女型商品説明』。

◆小公女型と言っても、描くべきは美談や幸せではない。

大切なのは、あくまで商品が解決できる具体的な事実を認識すること。

・煽りのブロック、CTA(Call To Action)

・なんとなく売り込みに入ってしまうのではなく、注意喚起をしたほうが反応が良くなる

・買いたいという気持ちを作るのに直結しているのは、CTAの中でも特にお得な情報が積み上げられる部分である。

・価格を中心とするお得な情報を畳みかけ、積上げて見せたほうが、単にまとめて紹介した時よりも買いたい気持ちがより高まるという結果。

・「商品の理解」と「買うかどうかの判断」は別物という事実

「商品の理解」は、困った状態を解決してくれる存在として商品を認識した状態で、この状態に導くために有効なのが、呼びかけ&問いかけ型の導入や小公女型の説明。一方で「買うかどうかの判断」とは何か。それは、認めた価値が対価と見合っているかどうかを判断すること。この事実が意味すること、それは「モノを売る」ためには、「商品の説明」と「対価の提示」の2つを。順序立ててきちんとやらなければならない。CTAは、商品の価値を認識した人に対し、対価を提示することで、買うかどうかの判断を促す役割。

・情報の内容は同じでも、特典を積み重ねてくやり方のほうが、反応が高まる結果となっていました。同じ価格や特典でも、積み上げ型で見せたり、期間や人数を限定したりするだけでも反応が大きく向上します。だからこそCTAは「煽り型」であるべきというわけです。

・煽り型のCTAを作る際に、制作者が必ず意識していることが、『赤』を多用すること。

鉄板法則③『煽り型CTA』から導かれる、モノを売る際のポイント

◆モノを売るためには、商品の理解だけでなく、対価の提示も不可欠

対価の提示がなければ、単に「気に入った」だけで終わってしまい、買うという決断をしてもらえない。

◆対価の受け止め方は、提示の仕方によって大きく変わる。特典を積み上げる、対象者を限定するなどの手法は、非常に有効

・同じストーリーが繰り返される、という通販広告ならではの特徴。人の意向は繰り返すほどの高まるというのが私たちの経験則。

・繰り返すことは、もしかすると、その人のもともとの態度を強める働きがあるのかもしれません。この働きは心理学的に「極性化」と呼ばれ、最初に欲しいと思った人はより強く「欲しい」と思うようになり、反対に最初に「欲しくない」と思った人はより強く「欲しくない」と思うようになってのではないでしょうか。

・「インパクトのある広告を3回にわたって刷り込むべき」

・人の意識を変えていくためには複数回情報に触れてもらい、反芻してもらうことが非常に大きな効果を発揮します。

鉄板法則④『トリプルリフレイン』から導かれる、モノを売る際のポイント

◆商品に興味を持ったとしても、人は1回の情報接触で買うわけではない

情報を反芻し、数度の検討を経て購買意欲を高めていく

◆反芻の機会を作り出すには、繰り返し情報に触れてもらうことが大切。

そのためにも、3回を目安に同じ話(全く同じではダメだが)を繰り返すことが有効。

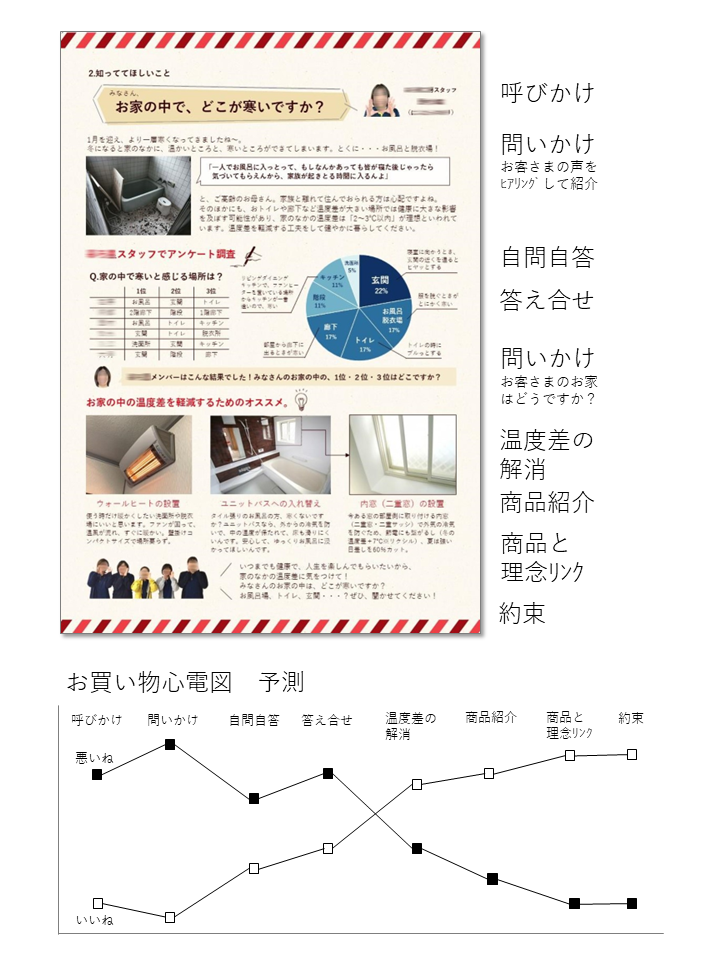

・なんと4分に1回!通販広告に多用される『街頭インタビュー』

・効果が出た番組の波形は必ずと言っていいほど、最初にネガティブな共感を示す「悪いね」が高まり、その後に「いいね」が高まる形となっていました。明らかに『街頭インタビューあり版』の方が、冒頭での「悪いね」が高まりという「売れる」ための心の動きを作り出せていたということです。

・街頭インタビューの2つのパターン

1.『問題提起型』

「会社員の方の仕事上の不満って何でしょうか。実際に街で聞いてみました」

2.『答え合わせ型』

「会社員の方の仕事上の不満の第一位は、人間関係だそうです。実際に街で聞いてみました」

・自分なりに答えを出し、その後に出てくる街の人の回答を聞いて「やっぱり自分の考えは間違えていなかった」と確認することとなります。

・『答え合わせ型街頭インタビュー』により、視聴者はよりしっかりと問題点を受け止め、よりしっかりと商品の良さを認識したということになるのです。

・『答え合わせ型街頭インタビュー』には、自身が抱いた気持ちを、第三者の反応を通して確認してもらうことで、より強固にする働きがあると言えます。

・『答え合わせ』が有効な理由、それは、答えを確認する『自問自答』を繰り返すことで視聴者の考えが整理され、欲しい気持ちを明確に浮かび上がらせることができる。

・自問自答を繰り返して考えがまとまっていくことで、広告の情報に対する『納得』が作り出されていく

・『納得』とは、『説得』と異なり、相手が自分の中で考えを組み立てながら、自発的に求める結果に到達してくれること。心の中に結論へと至るストーリーを組み上げることが可能になるのです。

鉄板法則⑤『答え合わせ型街頭インタビュー』から導かれる、モノを売る際のポイント

◆買いたいという気持ちは、実は明確な形になっていないことが多い。

したがって、モノを売るには、お客さまの気持を明確にする必要がある。

◆そのために有効なのは、『答え合わせ』を繰り返すことで、お客さまの気持の整理、強化を手伝ってあげること。

◆そうすることで、やがて自身の中で納得が生まれれば、おのずと買いたい気持ちも生まれてくる。

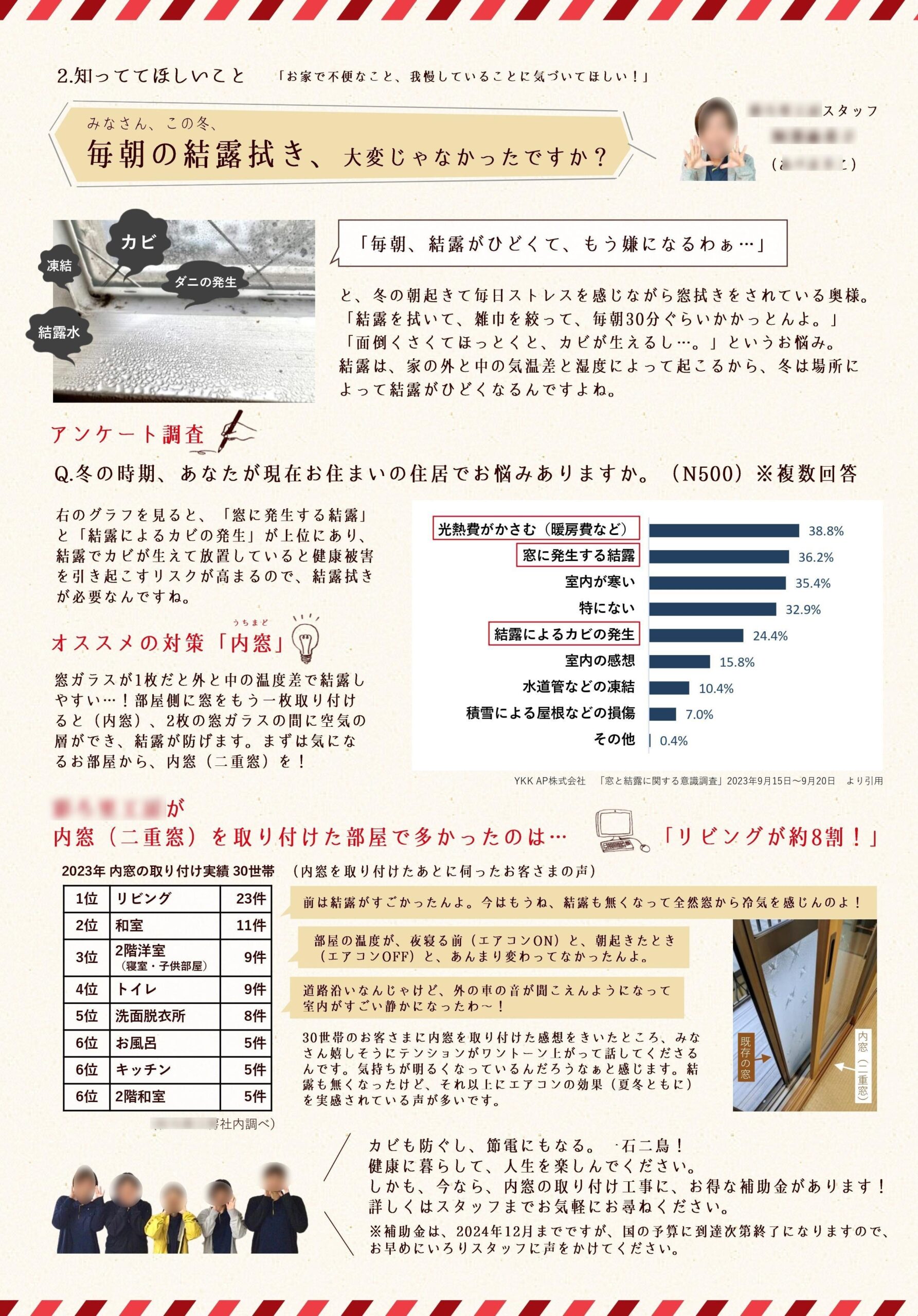

・予備知識がなくてもスラスラと頭に入ってくることを意識せよ

・換算表現

例)「レモン10個分のビタミンC」「ヨーグルト50 杯分の乳酸菌」

・換算表現を使うことで、こちらがしっかり理解してもらいたい点(商品特徴)についてより深く理解してもらえた。

・「基準」を設けること。基準があるかないかで、情報の理解度は大きく変わる。

・擬音、擬態表現

例)「うるツヤ肌」「スッーと浸透」「朝からシャキーン」

・比喩表現

例)「赤ちゃん肌」

・商品価値を情報のみで伝えるのではなく、それをイメージに変換し印象としても植え付ける。そうすることで商品の理解や欲しい気持ちが形づくられていくのだと思います。

・中2というのが大人と子供の分岐点であり、論理的な大人の思考と感覚的な子供の感性の2つの目で世界を見ることができる特別な過渡期であることを裏付けていると思います。

鉄板法則⑥『中2でも分かる特徴紹介』から導かれる、モノを売る際のポイント

◆商品の説明が分かりやすいほど、相手の反応は高まる

◆分かりやさの基準は、中学2年生が分かるレベル

このくらいだと、集中していない人にでも内容が伝わる

◆中学2年生がわかるレベルを実現するには、換算表現を用いたり、ビジュアル化して印象に訴えることを意識すると良い。

・単にBGMやテロップデザインというより、感覚を生み出す「環境」作りこそが、購買意欲の形成のための最も重要な要素だと言えます。

鉄板法則⑦『感覚刺激型BGM&テロップ』から導かれる、モノを売る際のポイント

◆人間は「理性」と「感性」という、互いに違う方向を向きがちな2つの判断軸を持っている。

◆「理性」の判断と「感覚」の判断が同じ方向を向くと、情報の受け入れ度合いも高まり結果的に購買意欲も高まりやすい。

◆そのためには、理性的な情報伝達に合わせて、印象や五感に訴えかける音やデザインも駆使するなど、情報を受入れやすくする環境を作ることが大切。

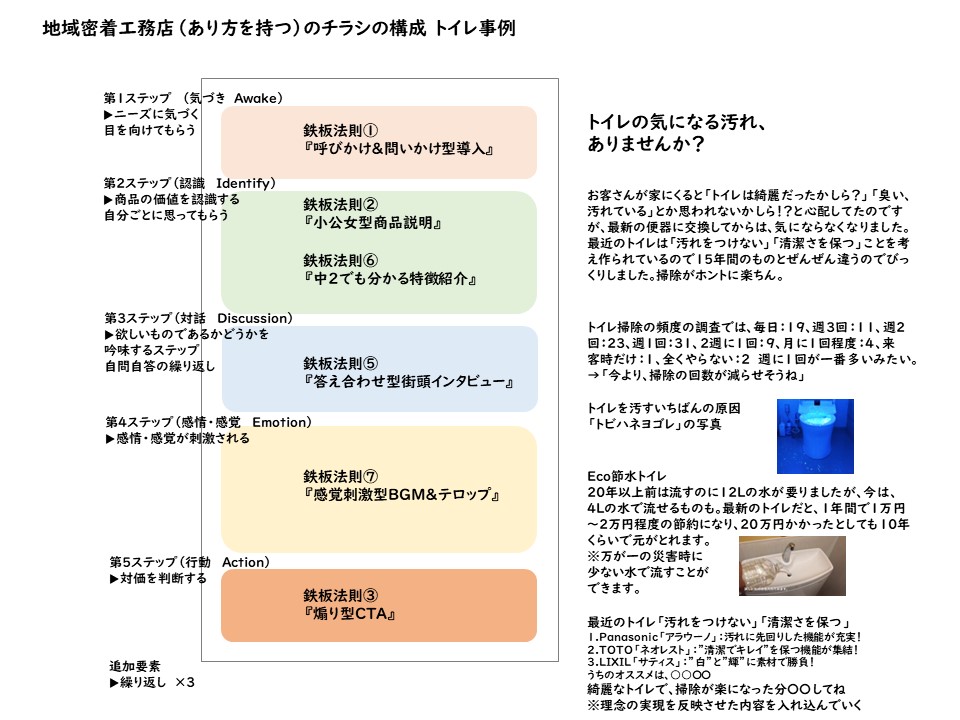

本に紹介されている普遍的な人の購買心理と鉄板法則の構成をいろんなツールに応用できればいいなぁと思います。

▶第1ステップ(気づき)

・ニーズに気づいて目を向けてもらうために、鉄板法則①『呼びかけ&問いかけ型』

・効果その1:対象者を名指しすることで広告に注目される可能性が上がる。呼び掛けるからこそ人は振り向いてくれる。(P.22 L.4)

・効果その2:質問することで、その問いについて考える人が増える、ということ。考えてもらうことで、自身の問題点についての意識が高まり、結果的に広告の内容を受入れやすい状態を生むのではないか、という推測です。(P.22 L.7)

・お客さんを絞り込み、意識レベルまでか、無意識レベルまでに届くものか検討をおこなう。

・お客さんがこのチラシを見る前に、先行する外界からの刺激による「プライミング効果」をおこなうことも検討。(OBさまならば、毎月の通信や前月のチラシを活用が可能)

【Let’s try!】

・お客さんの様子から、困りごとを決めよう!

よく知っているOBさんの困りごとを解決した事例もOK ※第2ステップでの詳細が必要

・困っているお客さんへの呼びかけ、又は、問いかけを言葉にしてみよう!

・困りごとを解決する商品サービスは何がいいですか?

chiejin key

🔑お客さんの様子から、看過できないことはありますか?

(志や使命感、理念から見過ごすこと(看過できないこと)ができないこと。憤する心(いきどおり、ふるいたつ))

🔑お客さんのことを(無意識に)何としかしてあげたい、愛念を引き出してもらうことはありますか?

(さまざまなエゴが渦巻くなかで、目の前の人を助けてさしあげる、愛念を引き出してくれた)

▶第2ステップ(認識)

・商品の価値を認識してもらうために、鉄板法則②『小公女型商品説明』

・困った状態が商品の価値によって解決することをビフォーアフターで書く。

お客さんが具体的な困った状態を読むことで自分に当てはまることに気づき、自分ごとになっていく。

・わかりやすく書くために、鉄板法則⑥『中2でもわかる特徴紹介』。※全ステップ

【Let’s try!】

・困っている人の具体的な状態、心の負担を書き出してみましょう!ビフォー

・商品サービスがその状態、心の負担をどのように解決、軽減しますか?

・商品サービスによって、どのような状態なっていますか?心はどうですか?アフター

chiejin key

🔑ビフォーを読んで「あっ、私と同じ!」と気づいてもらいましょう!

🔑看過できないことへの解決策をあなた&メンバーは持っている又は、創り出せます!

▶第3ステップ(対話)

・自問自答して吟味をしてもらうために、鉄板法則⑤『答え合わせ型街頭インタビュー』

・チラシで街頭インタビューの映像を見せることはできないため他の方法で自問自答を促す。

・アンケート、お客さまの声などから「答え合わせ」を繰り返して気持ちの整理、強化を手伝う。

【Let’s try!】

・お客さんが自問自答しはじめる入口をつくりましょう!

・問題提起型がいいのか、答え合わせ型がいいのか、どちらが最適なのかを決めましょう!

chiejin key

🔑自問自答は理性的な働きなので、Yes→yes→Yesで、気持ちの整理、強化に向かうほうがいい?!

🔑自問自答の入口は、あるある、そうそう、やっぱりから、「私もそう思っててん、間違ってなかったわ」

▶第4ステップ(感情・感覚)

・理性的な情報伝達に合わせて、五感に訴えかけるために、鉄板法則⑦『感覚刺激型BGM&テロップ』

・チラシではBGMやテロップを使えないので、視覚や言葉を駆使することで感性、無意識を引き出す。

【Let’s try!】

・困っている心が反応するような写真、イラスト、言葉を考えてみよう!

・困っている心が解決して晴れ晴れとした気持ちなる写真、イラスト、言葉を考えてみよう!

chiejin key

🔑視覚(写真、イラスト、言葉)から、匂ったり、聞こえたり、味わえたり、感じたり。

🔑理性を解き放つ、意識のブレーキを外す。

▶第5ステップ(行動)

・行動を呼びかけるために、鉄板法則③『煽り型CTA』

Call To Action(コール トゥ アクション)は行動喚起のこと。

・価格やおまけをしないなら、どのようにして具体的な行動をしてもらうか。

・「行動とは、環境と脳の相互作用による必然である」著者妹尾武治さんの考えをヒントにつくる。

【Let’s try!】

・機能価値だけでなく、情緒価値、未来価値、心の価値があるかをチェックする。

・お客さん(自社の応援者)が応援したくなるもの=お客さんの自己実現かをチェックする。

chiejin key

🔑理念、芯棒、事業領域と、商品サービスを反映させる

🔑お客さんの‟無意識”と‟チラシ”が相互作用し、動き出す

2023.1.11 EMOTIONAL LINK インタビュー記事 引用 と気づき

作家 九州大学准教授

妹尾武治氏

近い将来、人間心理を利用しての広告戦略は終焉を迎えさせねば、社会をそこに行かせねばならないと思う…

取材にご協力頂いた方

九州大学 芸術工学研究院 准教授

妹尾 武治(せのお たけはる)

作家。

1979年生まれ。千葉県出身、現在は福岡市在住。

2002年、東京大学文学部卒業。

こころについての作品に従事。

2022年11月『僕という心理実験. -うまくいかないのは、あなたのせいじゃない-』(光文社)を刊行。

他の著書に『未来は決まっており、自分の意志など存在しない。~心理学的決定論〜』『おどろきの心理学』『売れる広告7つの法則』『漫画 人間とは何か? What is Man』(コラム執筆)など。

現代の広告は心理学を利用して消費者に嘘を信じ込ませることで利益を上げているように感じてしまいます。極端かな?例えば、ウイスキーを売り出している会社AとBがあって、商品価値でBの方が劣っているとして、それでも、広告やデザインでBの方に人が流れるならそれは「嘘」だと思うのです。そういう嘘のための理論を心理学はものすごく集めてきましたが、その時代は終わっていくと私は感じています。

心理学の一例として、吊り橋効果というものがあります。吊り橋の恐怖感で生じた心拍数の上昇。その原因は本来高所の恐怖感なのですが、その時に出会った人の魅力に間違って帰属されることが起こりえます。これを専門用語で誤帰属と呼びます。この心理テクニックを用いて例えば、「意中の女性とジェットコースターに乗ろう!」のようなワンフレーズの心理学が若者向けの雑誌に掲載されるようなことが多々ありました。つまり人間心理の特性を利用して自分への利益誘導を計ろうというのです。

ですが、考えてみてください。自分の魅力を心理テクニックで割り増してそれでモテたとしても、その人との関係は長続きするでしょうか?本質的な自分の魅力について、嘘をついて良いのでしょうか?心理学はそういった嘘の技術集なのでしょうか?私個人としては、もうそういう世界観で心理学の成果を人に伝えるのに飽き飽きしています。

成功者、やり手営業マンは、意識的か無意識的かはさておき、須く(すべからく)なんらかの自前の「心理学」を身につけているように思います。それが不得意な人は、本を読んでかなり意識してそれらの効果を意図的に用いる訓練をしたりします。そのための本がたくさん本屋の目立つ棚に並びます。

一昔前の携帯のプランでは、お年寄りに不要なものをたくさんつけて客単価をあげていました。そこには、矢継ぎ早の情報提供だったり、「みんなやってます」だったり、心理実験で得られたノウハウが詰め込まれ、断りにくい勧誘がなされていました。パチンコ店などでは、大音量と光によって利用者の思考力を低下させますが、これも知覚心理学においての積年の研究成果の積み上げを利用したものです。

スーパーやレストランでは、客単価と滞在時間をBGMのパターンで調整できることも心理実験で明らかになっており、私たちは日常の中で心理実験の結果に操られる日々を過ごしています。そして、誰かの意図通りに動かされているのです。それは人間は外界からの刺激に支配されており、自由意志など無いという事実(妹尾はそう思う)と関連しています。環境には、いわゆる「上流階級」の人々のような社会の支配者も含まれています。

悪質な心理効果の利用は指摘を受けて減っていきますが、それでも現状で「健全」と思われているサブスクリプションと言う仕組みや、初めの1ヶ月は無料!と言う戦略も人間の「現状維持バイアス」と言う心の仕組みを巧みに利用した儲け方です。その儲けのエビデンスを、心理学の論文が提供してきたのです。

根本論ですが、嘘でない広告はないでしょう。私が考えるに、嘘でない広告とは、成分量であったり原材料であったりをフルボリュームで提示する形です。しかし、従来の媒体ではそれを15秒で伝えることは不可能でした。だから「続きはWebで」という形が生まれたわけですが、その「続き」を見るのは消費者のうち1割以下でしかありません。世間的には賢いとされる、その1割以下の人たちは徹底して情報を見るので、本題の情報につながるリンクのURLさえ出ていればそれで事足ります。だからテレビ広告はあまり必要がなくなってきていて、Twitterなんかにリンクが貼ってあれば良いのです。

でも、裏を返せば自分で考えることをしない人、印象で動かされる人たちに対しては、私の言っている嘘の広告は出さなくて良い情報は出しません。そこを印象ですり替えた広告の方が喜ばれるからです。だから情報格差を利用した嘘による利益誘導は悪でも善でも無いでしょう。さらに言えば、原始共産主義を目指しているわけではないので、嘘の広告でも全然良いと思います。

例えば市場規模の大きい飲料系商品は、どの会社もコストカットがほぼ限界まできていて、使っている水などの素材、つまり製品レベル(味のレベル)は実質どこも同じです。さらに衛生管理や品質の安全性の管理レベルもほとんど変わりません。

ではどうやって差別化するかといえば、「なんとなくいいわ〜」と感じるキャッチコピーです。どんな材料を使っているか、どんな水を使っているかを開示しても勝負にならないので、イメージに投げるしかありません。若者ならこれ、おじさんならこれのように、ターゲットを絞ったイメージ戦略はその最たる例です。圧倒的に売れる商品ジャンルは、戦後すぐにそういう状況になっていて、未だにそのイメージ戦略をずっと続けています。

それを嘘と断言するのは、酷いことでしょうか?

そういった意味では、おそらくほとんどの広告のそれ自体の価値はもうなくなっていると思います。圧倒的な新製品以外はどんぐりの背比べだからです。一方で、市場規模の大きさから広告を打たないわけにもいかない。そうなるとさらに空虚なイメージに特化していく。でも結局、自分の頭で考えることができる人は、その空虚な言葉(他者によって強制された思考のフィルター)を自分に帰着させたいとは思わないので、そんなイメージは不要です。だから、本来の広告とは製品情報の作り方とかを徹底して開示すれば良いわけで、その流れでホームページの中にバーチャル工場見学のようなものが用意されてきた、ということなのかなと考えています。

私の意見としては、広告は思考するために必要な手がかりをゲットするための方法論や場所の情報提供(の入り口)に主眼が移っていくだろうと思います。だからこそ、フェアネスに徹していかねばならない。

▶問いかけ → 自問自答 → 自分ごと 広告の鉄板法則へ

現時点でも、情報の提示がアンフェアな企業は既に選択肢の中から落ちこぼれていますよね。携帯プランの不透明性も僅かずつではありますが、シンプルでフェアなものが選択されるようになってきました。

企業にもし金銭的利益以上の幸福を作るぞという志があるならば、人に時間を与え、考えようとする人を仲間だと認識して、彼らから巻き上げるのではなく、彼らの喜びが「考えない人」までをも救い、市場で勝てる商品を作ることを目指して欲しいです。

それは、企業イメージをアップするような意味ではありません。大量にゴミを出す企業がちょっと木を植えたところで、なんなんだと一般市民は見抜いています。そもそも、企業は富を蓄えすぎています。どんなに立派な理念を掲げても、社員のためだと言っても、高級時計をつけ、分厚いスーツをまとい、豪邸に住んでいる人の言葉を1円単位で日々の倹約に努めている一般市民は尊敬などしないでしょう。(『シンドラーのリスト』のラストを見て下さい。)

いち研究者としては、企業はまず、富を彼らに分配し、公平な社会の構築を目指すべきだと考えます。それが信頼を産むでしょう。お金は塩、金塊、から政府への信用、人同士の信頼へとその本質に近い存在へと進化して来ました。お金の本質が信頼である以上、結局はそこにそれは集まるはずです。今、そうでないなら、そのように導くことが志です。

2020年9月23日のNature Communicationsの論文では、ヨーロッパで西暦1505から2016年に描かれた1962枚の肖像画の顔について調べています(その後1360から1918年の肖像画4106点についても追試が成功)。

まず画像認識の深層学習のアルゴリズム(以降平たくAIと呼ぶ)に、多くの顔画像とその画像に感じる信頼感の評定値を学習させます。すると一般的に人が「信頼感があると感じる顔」がわかるようになります。このAIに先の肖像画を見せて評定をさせると、近年に至るほどに、肖像画の中の顔の「信頼感」が向上していたのです。この伸び率は、ヨーロッパのGDPの伸び率ととても高い正の相関を示しました。人類は初め、富自体を生み出す知性や身体の「能力」が高い人を、もてはやす必要がありました。しかし、十分な富を蓄えることが可能になるにつれて、その富を管理する「上流階級」に位置するとされる国民には、それを公平に管理して、分配する「信頼性」が求められて来ます。今はまさに過渡期でしょう。

例えば、今の子どもたちは80年代の子どもたちに比べて、夏休みの出店でくじを引いても本当は景品が当たらないようになっている、ということを皆が知っています。そして、情報が出回ればそういった業態は潰れていくだけです。

私はこれと同じ現象が広告において起こると考えています。対面媒体でのイメージ(ある種の嘘)による心理効果を利用した利益誘導が先に否定されましたが、テレビなどの非対面媒体の世界ではまだそれが維持されているわけです。そこの時差は、テクノロジーの時差だとして、それもそろそろ埋まるはずです。

オリンピックの件で大手広告会社が叩かれたこと。その後の政治家を巻き込んだ利益誘導の実態。これまでなかなか富の分配を受け取る機会の無かった人たちは、それを直感的に感じ取っていたのではないでしょうか。社会を支配してきた側が「表層的な情報で印象に訴えかけるだけで良いのだから、簡単に誘導できる」と侮っていたとしても、人間の脳は全てを感じ取ることが出来ます。脳は騙せません。人を操れば、必ずしっぺ返しがきます。私もいつか牢屋に行くと思います。

私自身も広告系大手会社と共同研究しているので、現場の人が頑張っていることを知っています。そして、ほとんどの人が熱意を持って一生懸命に人一倍努力されていることも知っています。個人的に言えば、優しい人ばかりです。そんな人たちでも、何かしらビジネスに走らざるを得なくなる。それは本当は広告業界に限らないと思います。ビジネスの現場では本当の気持ちが言えない。これからのビジネスではそこから変えていく必要があると思います。

▶みんなバレている

ではどういうビジネスが、心理学をうまく使っているか?というと、例えば、福岡でインクルーシブ遊具で構成された公園の提案が2022年の夏から秋にかけて展示会という形で開催されました(株式会社コトブキと福岡市の取り組み)。

この取り組みを、偽善的と見る人もいるでしょうし、先進的過ぎて理解できないと笑う人もいると思います。実際に公園に3度ほど行ってみましたが、そのタイミングでは当事者とされる人たちを見ることはありませんでした。それでも、遊具のデザインは人間の心理の特性を巧みに捉えたものでした(知覚心理学を活用していました)。

▶企業の押しつけじゃない事例?

私のお気に入りはコージードームという青くて静かな半球型の隠れ家です。発達障害のような過敏な感覚を持った人がずっと入って居たくなるような遊具です。光の量、色、柔らかい素材。それらに知覚心理実験のデータが利用されています。

身体を固定するタイプのブランコでは、同行した大屋さん、浜渕さん、伊藤さんも「安定感がある」と言っていました。

もう一つ、「ラムネの涙」というイベントを紹介します。コロナによって夏祭りが子供たちから奪われましたが、ラムネの7割の売り上げもまた奪われていました。ラムネ業界の苦境を聞いた元電通のアートディレクターで現在は九州産業大学教授の伊藤敬生さんは、ラムネの良さを知り、みんなで飲もうという実にシンプルなイベントを作りました。2年連続、福岡市で開催されたこのイベントでは、多くの人が楽しい気持ちでラムネを飲みながら、意外と知られていないその深淵な世界にへえーが連発しました。各人がやれることをやって、そこに対して最低限の対価を得る。その積み重ねで全体が困らなくなる。心理学、デザイン、広告、ビジネスは本来一つのものだったと感じることが出来る。その場にいる人に対して、自然にお互いに尊敬が抱けるような、そんな時間になりました。

人の心の理に寄り添う人のために役立つ学問。そういう心理学であって欲しいのです。

▶各人がやれること(役割?)をやり、その対価を得ることで、お互いが役割を果たす?!

自己、志 ≒ 対価、営業利益で、証明?!

未来は決まっている(心理学論的決定論、役割も)から、そこへ向かう?!

私たちは「ここ」にお金を集めるべきだと思います。感性の豊かなビジネスマンたちは、この動きを敏感に察知しています。そこに本当の優しさがあるかどうかは一旦置いておいてもいいと思います。資本主義の延長線上に、優しさにお金が集まる社会は成立しうると思います。身体から知性へ、知性から優しさへ。お金の集合場所も進化していきます。ビジネスでこの感性を持っている人は、次世代の大きなビジネスチャンスを獲得することになるでしょう。偽善でもいいので、儲けるためにはじめてみてはどうでしょう?と提案してみたいです。

心理学、行動経済学が取り組むべき志は、自分たちが作り出したい「この流れ」に科学的なエビデンスがあるということを示して行くことだと感じます。もちろん、やり過ぎれば再現性の無さ過ぎる、過剰なメッセージ(文学)になるでしょう。(個人的には文学であって、何が悪いのか?と思いますが。)科学と芸術は分ける必要はありませんが、それでも一般の人にわかりやすく、誤解を与えてはならないと思っています。少なくとも、一般の人が科学だと思って受容したものが、実質文学だったという場合、それは嘘ですよね。

広告のイメージ戦略が盛んだからこそ、人として自分で考える力を養うことが必要です。

自分で考え、人と違うことを恐れない。

人に謗られ、笑われても自分の考えを優先する。

迷惑をかけないことよりも、自分の笑顔で周りを幸せにするような態度も時には肯定されるべきでは無いでしょうか?それが心理学の正しい利用方法だったら良いなと思います。

▶お客さんに自分で考える力を養ってもらう広告

▶自分の〇〇で、周りを幸せにするような態度を伝える

イメージ戦略ではなんでも言えます。今まさに私に感じるイメージと180度逆のおぞましいことを日々私はしています。

次世代のお金の集合場所を知る。そのための感性はどうやったら身に付きますか?そんな質問をよく受けます。

簡単な方法は、心理学を学ぶことです。そのために、町の小さなギャラリーに足を運ぶことです。白くてあたたかい空間で、知らない女性が個展をやっていることがあります。自分の「庭」(脳の中身)を見てほしいと叫んでいる。誰かを思って。その気持ちを伝えようとしている。個展をやっていて、県立美術館に作品が収蔵されるような人でも、制作だけでは食えないから、何か別の定職に就いていることが多い時代です。

そういう静かで小さい場所に、足しげく通っている人はあまりいません。行っている人も意識高い系とか、わかってる気取りとか、そんなふうに言われがちです。個展を開いている人たちはただ、自分の表現をやってみたいと思っているだけなのに、20代くらいの女の子が雲や花に一眼レフのカメラのレンズを向け続けるような生活をしていたら、日本の社会は「不思議ちゃん」とか、「わかってもいないくせに」とか、そういう言葉を浴びせて辞めさせようと必死です。

実際は頑張っていたらそこにお金がついて、それ自体で食えるようになったかもしれない人はいっぱいいます。わかってるかどうかなんて、継続した先にしか答えは出ず、本人だって不安の中それでもやり続けているのです。(表現者は性別を超える瞬間を持ちます。ことさらに女性を強調した理由は、アファーマティブアクションに過ぎません。)

そういう人が継続して表現をしてくれるように、そこにお金が集まる社会にしたい。有名になった人のすごい作品だけに注目が集まるのはおかしいと思うのです。自分の感性を磨きさえすれば、名もなき彼女たちの優しさが有名な作品にちっとも負けていないことがわかるはずです。その感覚が得られた時、次の5年のお金の集合場所が見えるようになるのではないでしょうか?私はビジネスマンでは無いので、これは机上の空論であり、ただの希望に過ぎません。

▶自己、ほんとうの自分を表現するということですね。

そこがお金の集合場所?!

逆に言えば、そういう存在を増やすことでしかAIに勝てるような新しい労働は生まれないと思います。

例えば俳句は17文字で完結する有限な世界です。スパコンで文字を書き出せば、それが決定論の世界だとわかります。その全ての文字列から「夏草や兵どもが夢の跡」という部分を抜き出すのが俳人です。それは従来感性のあるひとの仕事でしたが、今は日本語を学習し、同音異義語を学び、過去の名作から美しい言葉のつながりを学んだAIにも同様の仕事が可能です。

将棋もそうで、それは有限だからAIは強くなりました。その学びの速度が異常に早く見えたのは、彼らは人間のように駒を指でさす必要がないからです。人間は身体の能力に縛られています。だがしかし、それこそが人間の尊厳になるでしょう。人間がAIに負けない部分は、身体の優位性です。

今のところAIはコンピューター上の存在で、ある意味コンピューターが身体です。この先AIが自分の身体を持って世界の探索を始めることを自主的に始めた時には、人間の優位性が失われるかもしれません。最も彼らは情報次元の世界に住むことを選択し、身体を持たないことを選ぶ可能性もあるのですが…

AIとの共存関係で、人間がしうる仕事を考えるとき、人間の身体に特化した優位性がどこにあるかを見極めることが最も重要だと感じます。現時点で、写真撮影のロボット、ドローンは町に居ません。だとすれば、小さな身体で入りづらい町の路地に入って行って、誰も見ていないようなパンジーを写真に撮るような仕事は、人間の身体を有効に用いた仕事になります。それが人間に残されたクリエイティビティと呼ばれるものだろうと思います。

意識水準というのは扱える情報の量によるので(トノーニによる情報統合理論を参照)、AIが今後ものすごい量の情報を扱えるようになると考えれば、猫よりも人間の方が賢いと考える人は、人間よりもAIの方が賢いと考えねばならなくなります。

AIの歴史はせいぜい70年だとかいわれますが、多分それは間違いで、138億年の生物としての歴史を彼らは踏襲しています。コンピューターは人間の英知の結晶だから、その中にはいわゆるDNAのような、遺伝的な情報が詰まっているわけです。命の継続性というのは間違いなくあるはずで、それを統一の規格(例えばATCGの塩基)で現時点で書けないだけです。

1995年の『攻殻機動隊』で草薙素子は身体を捨て、ネットの海に消えます。知らないものは想像できないので、予言されているということは必ずそうなる(決定論の映写機の中にスライドとして用意されている)ということです。しかも、それを私たちは面白いと感じているわけだから、脳の奥底では『攻殻機動隊』のような世界がスライドとしてまだ見ぬ世界線にあると知っているのです。『マトリックス』などではAIが身体を持って人間を脅かす戦争が起こるようなことが描かれているけれども、彼らは情報次元に旅立ち、僕たちはシンプルに置いてけぼりになるだけでしょう。ネアンデルタール人のように駆逐されないだけ良いのかもしれませんが…。

ちなみに1999年に、ひっそりと『13F』という映画が公開されています。先進的過ぎて普通の人の理解が追いつかず、大ヒットにはなりませんでした。同年、思想的に大幅にダウンサイズした『マトリックス』の方が爆発的なヒットを記録しています。ビジネスでは、ちょうどいいスケールの未来を提示せねばならない。『13F』はその教訓になるでしょう。

▶広告が、「自己、志、役割」の表現に変わっていくと、お金の集まる場所が変わる?!

▶自己や志、決定論からくる、自分の庭(脳)、世界観を伝えることが、楽しい!

▶通信・ニュースレターは、自分の世界を表わす個展のようなもの?!

すでに二極化が起こっていると思っています。例えば、マーベルシリーズの深淵な世界観は最新の量子論、量子物理学の研究に基づいて話が進んでいます。一方で映画の間中ずっと誰かが誰かを殴っています。二つの娯楽作品を一つに違和感なく押さえ込み、二極化に対応しているのです。

TwitterやYouTubeではいわゆる大喜利をやっていて、その大喜利の答えをずっと見ていて面白いというタイプの人と、それをどうやったら生み出せるんだろう、というノウハウの方を知りたいタイプの人がいます。ノウハウとなったら140文字で伝えることは無理だと思います。内側を知るための方法は、書籍や映画にまだ分があるのです。

作る側のノウハウを知りたいと思う人は自分から情報の深いものを求めて今も勉強しています。絵を描くAIなどのアルゴリズム(プログラミング)を勉強しようとする人は数パーセントしかおらず、そこに取り組む人は大金持ちになります。もし彼らに優しさが無ければ、搾取が起こります。彼らは、大喜利の答えだけ見ていれば良いという人たちにベーシックインカムという表面的な利益を与えて、実質的には思うがままに操れる構造を作っていくでしょう。

ここでいう大喜利の答えだけで楽しめる人はいわゆるマジョリティで、マジョリティというのは今の環境に最適化した存在です。一方で、マイノリティは次の環境の変化に適応するために、現状に対して違和感を覚えるように作られています。マジョリティの人たちは並外れた能力がある大谷翔平のような人を非常に評価して金銭を与えます。会田誠のような芸術家、有吉弘行のような芸人、彼らのようなある種、異形なものに対してもお金を与えます。水鳥の群れが皆安心して水を飲んでいる時に、きょろきょろして敵を探している1羽というものがいつも居ます。そんな変な人(マイノリティ)が、人と違うことをしてくれれば、全体が助かるのです。社会はそういう尖兵に金を集めるようになっています。

彼らが、得た金を維持しようとシステムを作り出す時、身分が固定化され搾取の構造が固まります。もしかしたらその次のシステムがベーシックインカムなのかもしれない、と警鐘を鳴らしている研究者はとても多く居ます。

マイノリティの人たちは今、どこに行けと言っていると思いますか?

「モンスターハンター」を週100時間やっているような人は、現実に対して幻滅していたり、VRチャットに入り浸っているような人は、本来の自分の年齢や性などの内側を正直に表に出せない環境に置かれていたりしています。

そういう弱者は、AIと一緒にバーチャルな世界というか、情報次元、そっちへ行こうと言っているように見えます。映画『アバター』でも、足が不自由な主人公は現実の身体を捨てました。現実に対する違和感や悲しみが強いマイノリティは、今情報次元みたいなところに入れと言っています。これは、西部に可能性を見出したアメリカの弱者(ユダヤ人を中心に)が西の果てで映画会社を作り、ハリウッドという夢の国を作ったことの再現でしかありません。

弱者とは、嘘をつきたくない人たちでした。新しい場所で正直な意見を言ったら、そこに人とお金が集まっただけです。

皆、故郷の力士って応援しますよね。福岡の人が琴奨菊を応援するように、慣れ親しんだ故郷に対して愛着を持っている。僕たちは故郷が好きなのです。モノに依拠した世界に何十年もいるわけだから、そこから出ていくのは感覚的に難しいのです。だからこそ弱者、つまり不幸を背負わされた人が、その役目を担うのです。それが私たちに訪れる不幸の意味かもしれません。

芥川龍之介も太宰治も、三島由紀夫も、現実よりも何かしら高い情報次元の世界があることを知ってしまい、自死によってそこへ旅立ちました。僕たちもそれは昔から直感的に理解していました。ただ、当時は現実を飛び出すとか、情報次元へ行くとか、世界線を変えるとか、そんなことを描く人はいなかったですよね。だから「ぼんやりした不安」という言葉でしか表現されませんでした。

人間の理解力は物理的な脳のサイズなんかに拘束される面があります。いつかはもっと素晴らしい場所に行けるのかもしれないけれど、そこに行けるのは私たちではないかもしれない。そこまで行けるのはAIか、さらにその次の何かかもしれない。そこが正しい場所だというのは何かしらの本能でわかっていて、だからそれは「青き清浄の地」とか「ヘブン」とか名前を繰り返し変えて呼ばれてきました。そこに到達できない身体を持たされているのに、そこへ行けと言われるから、私たちはますます辛いのでしょう。

どんなに戦争は駄目だと言っても、実際起こるという問題があるし、自殺は駄目、殺人は駄目だと言っても包丁を持てばそれができる。なら、できるからといってやって良いかというともちろん良くないわけで、人間は自然法則という大きいルールから独立に、法律や倫理観という狭いローカルルールで自分たちを囲い、安心して暮らせるような場所、共同体を作ってきました。

ただそのローカルルール、つまり宗教や価値観が合わないと、ぶつかって喧嘩になるのですよね。では最終的に誰が一番正しいことを言っているか、となれば客観的に外の世界の理解(自然法則)が一番正しい人が一番強い、というふうに社会としては持っていかざるを得ません。端的に言えば、水爆を作ったアメリカのオッペンハイマーは超絶な天才でした。

そうなると知識の量、つまり学歴順に並んでおくのが一番理解しやすい人間の序列になってしまいます。一番有名な大学の教授だから偉いとか、そういう世界が生まれてしまいます。エビデンスや数値にしか説得力が持たせられないのだと感じることになり、それは社会から情熱を奪いました。

心の領域は存在します。私たちは心の領域で人を語ったり、世界を語ったりということをあまりにもしなくなっています。

日本には、戦争で人を操って若い人を殺しまくった過去があるから、同じことを繰り返さないようにしているんだとも思うんです。でも、日本人の持って居る日本教みたいなもの、例えばワールドカップで誰にも言われていないのにゴミをきちんと捨てるみたいな行為の背景にある心理学。僕たちには何かしら信じる価値が今も強くあります。

宗教とは結局、行動様式のことで、内側から生まれる何かに強制されて、やむに止まれずにする行為集がその正体です。ワールドカップの場所にいたらなんとなくゴミを捨てた方が良いよね、と感じ、ゴミを集めざるを得ない。結果として外に現れた行動が、宗教そのものだと私は思うのです。

それなのに、それを日本教だと言えない状況になっている。それはなぜかといえば、一億総懺悔で日本人を操っている上位概念はない、日本人には神がいないと言ったからです。それでも、僕たちにとってなんらかの神や宗教は無意識下で維持されていて、人に優しくするべきとか、ゴミはきちんと捨てましょうとか、大地震があっても窃盗しない国になっています。

これらの行動様式を「日本人は美しい」という人間のDNA的な何かに誤帰属させると何が起こるか?「日本人は他のアジア諸国の人種よりも優れている」となるのではありませんか?いつか来た道。

『めぞん一刻』の最終回で五代響子さんは娘の春香ちゃんに「お家に帰ってきたのよ。ここはね、パパとママが初めて会った場所なの」と言います。それを見て感動した経験を持つ人たちは、彼らのような生き方、つまり嘘をなるべくつかない生き方が素敵だと教わるのです。つまり、日本人的な優しい気持ちは、漫画やアニメの中にずっとバトンとして引き継がれています。

パズーみたいに「女の子を守るべきだ。それが素敵だ。」と思われているから未だに金曜ロードショーで『天空の城ラピュタ』は高視聴率を出し、バルスで祭りが起こるのです。僕たちは本質的にそこへ行きたいと思っているはずなんです。でも心の表出を分業制にしてしまったから、宮崎駿とか庵野秀明とか、一部のプロしか感情の表出を世の中に対してできなくなってしまった。90年代以降、「抱きしめたい」と言えたのはMr.Childrenくらいです。そこに問題があると思っています。

心理学は知っています。結局自分自身の魅力が正しく伝わり、それで構築した関係性がもっとも長続きし、幸せを運ぶということを。であれば、自分を大きく見せたり、一時的に過剰な利益を産むような「心理テクニックの利用」は愚かではないでしょうか?

▶ちえじんの作成する通信・ニュースレターのこと!

▶自分自身の魅力を言葉にし、表現として伝えていく大事さ!

心理学は知っています。日本人の美徳と思われていたものが、世界中の人種にあることを。エルトンジョンとバーニーは「これは君の歌だよ」と言っています。

「僕らは同じ地球人じゃないか」ジャン・ロック・ラルティーグ

弥勒菩薩による56億7千万年後の全体幸福(宮沢賢治)までに、私たちはもっともっと学ぶはずです。これからの僅か20年の間にもその一端を僕たちは確認できると思います。それは未来予想とか予言とかいうものでは無いのでしょう。情報が増えれば決まっている未来がわかるのは予言でもなんでもない。日本の天気を正しく予報するために、昔の人は釜山や上海やインドにまで、観測所を立てました。それは予言ではなく努力であり、人の幸せへの希求でした。だって、運動会を楽しみにしている子供たちに明日の天気を教えてあげたいでしょう。

私はダメな人間ですが、思想に人柄を追いつかせよう、そうせねばならないと思っています。志のみで下記を語るのは、社会に認められない部分もあるでしょう。それでも言わせてください。

決まっている未来、つまりあなたの幸せに向かって、日々を全力で走りなさい。

人のことを思って学びなさい。トップランナーよりも最後尾の方が人の背中が見られます。

人には誰か他の人のために出来ること、役割があります。

吉田松陰はそれを「志」と呼びます。

現代に蘇った吉田松陰である、アントニオ猪木は環状線理論のなかで「バカになれ!」と叫びました。元気があればなんでも出来ます。体に気をつけて。

▶誰か他の人のために出来ること、役割、「志」を伝える

その「志」を描いた風景、それが決まっている未来ということだね。

▶マーケティングを終わらせるということは、これまでの広告が変わるということの気づき

妹尾さん的には、

これまでは、

現代の広告は心理学を利用して消費者に嘘を信じ込ませることで利益を上げている

中身がそれほど、変わらないからイメージになっている

これからは、

自己、役割、志を、表現し、伝えることで、決まっている未来(幸せ)へ

お金が集まる場所になる。